作者:莫越强 复旦大学附属儿科医院 主治医师

审核:徐 平 复旦大学附属儿科医院 副主任医师

小明是一名12岁的中学生,2年前开始反复出现运动或者久站后双侧脚踝内侧疼痛。辗转多家医院就诊,均未查明原因。最后医生高度怀疑小明得了风湿性疾病,并将其收治入院。入院后做了踝关节三维CT检查,显示双侧跟骨与距骨融合。骨科医生会诊后,为小明做了跟骨与距骨融合部位的切除手术。术后经过1个月的石膏固定,小明恢复良好,未再出现疼痛。

上述青少年足踝疼痛在儿童骨科门诊中颇为常见,成为患者就诊的常见原因。疼痛的病因多样,包括足副舟骨、跟骨骨骺炎、跗骨融合等。尽管原因多样,但大部分患者通过减少活动、热敷、服用非甾体抗炎药(止痛)以及使用支具/石膏制动等保守治疗就能缓解。部分保守治疗失败的患者需要进一步明确病因,甚至手术治疗。

一、什么是跗骨?

跗骨包括跟骨、距骨、骰骨、足舟骨及3块楔骨,共7块骨,其位于小腿骨(即胫骨与腓骨)远端和脚掌(即跖骨)之间(图1黄色线圈部分),是足的主要承重部位,在走、跑、跳时起到缓冲震荡的作用。这个部位出现问题,很容易引起足部疼痛。

图1 版权图片 不授权转载

二、什么是跗骨融合?为何会引起疼痛?

正常情况下,每一块跗骨都是独立的,与周围跗骨间以韧带连接。跗骨融合是指2块或2块以上跗骨之间通过骨、软骨或纤维异常连接在一起。这种连接使得跗骨各关节之间本身的缓冲作用减弱或消失,长此以往会导致足踝损伤,引起疼痛。就像汽车,如果没有减震系统,稍有颠簸就容易损伤。常见的跗骨融合包括跟骨与距骨融合及跟骨与舟骨融合。

三、跗骨融合常见吗?

跗骨融合常在青少年时期发病,文献报道跗骨融合在人群中的发病率在1%~13%[1],但实际发病率可能更高。因为不是所有跗骨融合都会引发疼痛,如果没有疼痛,跗骨融合可能就不会被发现。

四、跗骨融合为什么会难诊断?

由于在X线片中各跗骨的影像之间重叠较多,使得通过X线检查这种骨科常规检查手段发现跗骨融合的难度高,所以容易出现漏诊。

五、出现什么症状需要考虑跗骨融合?如何确诊?

当青少年反复出现久站或者运动后足踝部疼痛,就需要注意是否有跗骨融合。如果疼痛部位在足背部或者足背稍偏外侧,则多怀疑为跟骨和舟骨的融合,对这类患者可拍摄足的正位和斜位X线片,多能在足斜位X线片上发现跟骨和距骨的异常连接,表现为“食蚁兽鼻征”(图2)。如果疼痛部位在脚踝内侧(即医学上的内踝,以靠近身体中线为内)附近,尤其如果发现在内踝下方有一块凸起的骨头,按压有疼痛,就需要考虑为跟骨和距骨的融合,但这种融合在X线检查中容易漏诊,需要仔细寻找蛛丝马迹才能有所发现。同时,跗骨融合的患儿往往伴有足跟外翻、扁平足等。

图2 版权图片 不授权转载

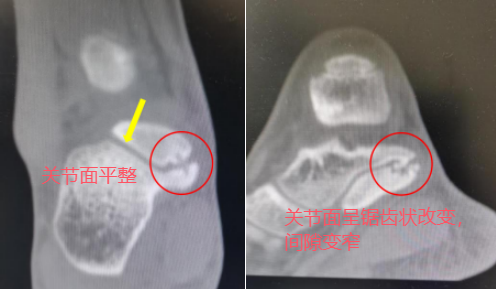

在X线检查结果中有了发现之后,可以通过诊断跗骨融合的“金标准”——足踝CT检查,进一步明确诊断(图3),指导后续治疗。那是不是可以跳过X线检查,直接让所有足踝疼痛的孩子都做CT检查呢?答案显然是不能的!因为CT检查虽然是金标准,但是它的辐射剂量相对X线检查大很多,而且具体操作也没有X线检查便捷。如果让所有足踝疼痛的孩子都做CT检查,那么不但会让孩子接受不必要的辐射,还会造成医疗资源的浪费。

图3 版权图片 不授权转载

除了X线检查和CT检查,磁共振成像(MRI)也可以作为诊断跗骨融合的工具,尤其在诊断由软骨或纤维连接导致的跗骨融合时,磁共振成像比CT检查更有优势。但是磁共振成像具有检查费用高、检查时间长等缺点。

六、确诊后该如何治疗?

当跗骨融合患者出现频发或者持续性疼痛时,就需要进行治疗了。首先是保守治疗,包括使用矫形鞋垫、改变活动方式、支具/石膏固定、口服非甾体抗炎药缓解疼痛等。生活中可以通过穿有足弓垫、鞋帮高且偏硬的鞋子,改善活动时的足部形态,从而减轻疼痛。

如果保守治疗无效,或者疼痛反复发生,就需要手术了。建议前往专业医疗机构接受治疗。

【参考文献】

[1]SONI JF,VALENZA W,MATSUNAGA C. Tarsal coalition [J]. Curr Opin Pediatr,2020,32(1):93-99.

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国