洞庭天下水,岳阳天下楼。洞庭湖,犹如湖南的一颗璀璨明珠,湖面辽阔无垠,湿地生态多样。这片广袤的湖面与丰富的湿地资源,为各类候鸟提供了一个理想的栖息地与觅食天堂。洞庭湖不仅是候鸟迁徙途中的重要驿站,更是它们心中无可替代的乐园。每年,数以万计的候鸟从遥远的北方翩然而至,它们在此栖息繁衍,为洞庭湖这片土地注入了勃勃生机。这些候鸟不仅是天空中迁徙的使者,更是这片土地不可或缺的灵魂。当它们在湖面上翱翔时,阳光洒在羽翼之上,闪耀着五彩斑斓的光芒,宛如一幅动人心魄的绚丽画卷。洞庭湖的生态多样性令人叹为观止。从轻盈灵动的红嘴鸥、纯洁高雅的白鹭,到优雅神秘的黑天鹅、高挑挺拔的灰鹤,各种候鸟在此欢聚一堂,共同编织出一幅物种丰富的生态美景。它们在湖畔悠然自得,于湿地草丛间自由穿梭,鸣叫声与翅膀的拍打声交织在一起,宛如演奏着一曲悠扬动人的自然交响乐,令人沉醉其中。

灰胸竹鸡(图片来自网络)

竹林深,绿意浓,

灰胸竹鸡藏其中。

红嘴巴,尖又亮,

啄啄地,找虫忙。

咕咕咕,叫声清,

早晨起来真精神。

小伙伴,一起玩,

竹林间,乐翻天。

灰胸脯,闪闪亮,

跳跃时,真优雅。

竹叶落,当伞用,

下雨天,也不怕。

竹林里,是家园,

灰胸竹鸡笑声甜。

快乐歌,天天唱,

幸福生活乐无边。

灰胸竹鸡为雉科竹鸡属的鸟类,俗名华南竹鹧鸪、泥滑滑、山菌子、竹鹧鸪、普通竹鸡。灰胸竹鸡喙黑色或近褐色,额与眉纹为灰色,头顶与后颈呈嫩橄榄褐色,并有较小的白斑,胸部灰色,呈半环状,下体前部为栗棕色,渐后转为棕黄色,肋具黑褐色斑,跗跖和趾呈黄褐色。上体黄橄榄褐色。眼淡褐色;嘴褐色。雄鸟脚上有距。分布在台湾以及中国长江流域以南、北达陕西南部、西至四川盆地西缘、东达福建,主要栖息于山区、平原、灌丛、竹林以及草丛。该物种的模式产地在中国。中国南方特有种。引种至日本。

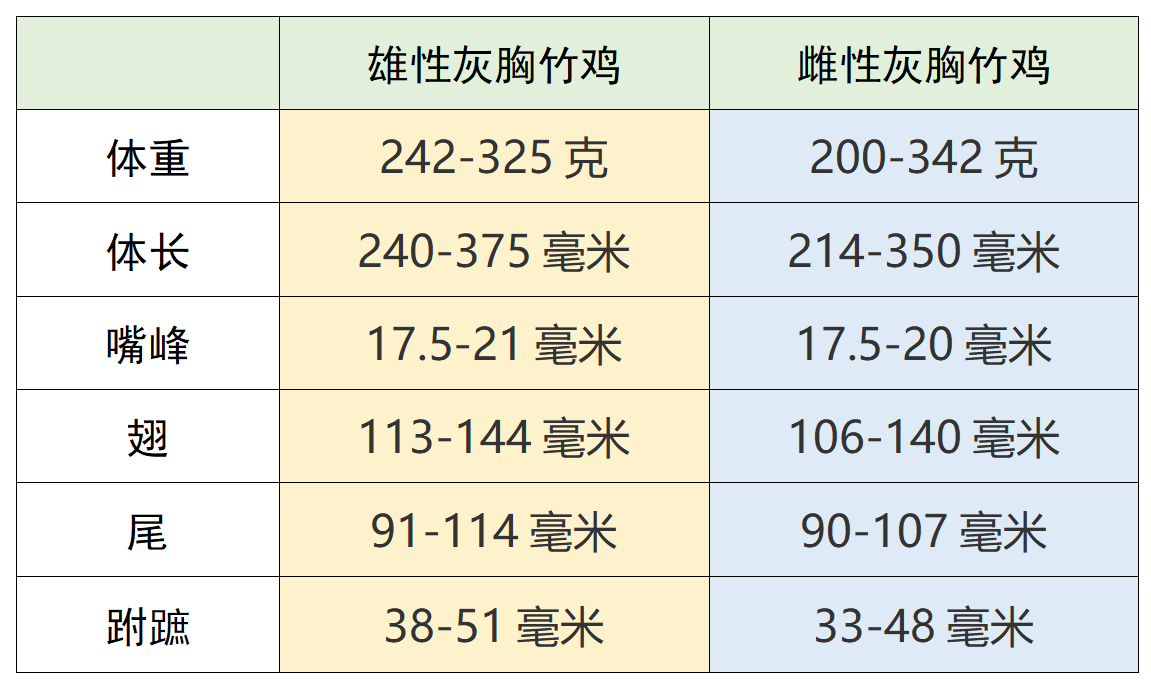

【外形特征】

灰胸竹鸡雄鸟额与眉纹灰色,有时额不为灰色而与头顶同色。眉纹粗著而长,向后一直延伸至上背。头顶和后颈橄榄褐色,具不甚明显的暗褐色纹。上背灰褐色,具不甚清晰的暗褐色虫蠹状斑和栗红色块斑;颊、耳羽及颈侧栗棕色;肩和下背橄榄褐色,密布黑色虫蠹状斑,并具有栗红色块斑和白色斑点。腰、尾上覆羽、翅上大覆羽和中覆羽以及三级飞羽橄榄褐色,密布黑色虫蠹状斑;腰和尾上覆羽末端中部缀一细的黑褐色点斑,有的点斑前部为淡栗色,后部为黑色;三级飞羽和大、中覆羽端部缀有棕黄色与栗色斑;大覆羽并具棕色端斑。初级飞羽、初级覆羽和次级飞羽暗褐色,初级飞羽外翈基部棕色,杂有黑色斑点;次级飞羽末端和外翈边缘淡棕色,具橄榄褐色斑点。中央尾羽红棕色,密杂以黑褐色和淡褐色虫蠹状横斑,外侧尾羽几纯红综色。头、颈两侧,以及颏、喉栗红色,前胸蓝灰色,向上伸至两肩和上背,形成环状,环后紧缘以栗红色,后胸、腹和尾下覆羽棕黄色。两胁缀有黑褐色点斑或横斑。雌鸟和雄鸟相似,但稍小,且跗蹠无距。虹膜深棕色或淡褐色。嘴黑色,跗蹠和趾绿色或黄褐色。

【大小量度】

【栖息环境】

灰胸竹鸡栖息于海拔2000米以下的低山丘陵和山脚平原地带的竹林、灌丛和草丛中,也出现于山边耕地和村屯附近。

【生活习性】

叫声:刺耳的叫声。

食性:杂食性。主要以植物幼芽、嫩枝、嫩叶、果实、种子、杂草种子、谷粒、小麦、豆类等植物和农作物种子为食,也吃蛾类幼虫、步行虫、瓢甲、小马陆、蝗虫、蝗蝻、蚂蚁等昆虫和其他无脊椎动物。

习性:常成群活动,群由数只至20多只组成,冬季结群较大,繁殖季节则分散活动。每群有固定的活动区域,取食地和栖息地较固定,领域性较强。通常在天一亮即开始活动,一直到黄昏。晚上栖于竹林或树上,常成群在一起栖息,头朝向同一方向。天冷时群间个体靠得较紧,常栖于同一树枝,天热时个体间距离拉大,或分别栖于几个树枝。多数时候都在地面草丛中活动,常成行在草丛中穿行,并发出‘Sha,Sha’的声响。受惊时则藏匿于草丛中不动,一般很少起飞,当人迫近时才突然飞起,群体分散飞向各方,飞行迅速,两翅扇动较快,但不高飞,通常紧贴地面飞行,而且不持久,飞不多远又落入草丛。有时也急飞上树,特别是当被猎犬追击时。有短距离的季节性的垂直迁徙现象,夏季常上到山腰或山顶,冬季则下到山麓平原。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国