继电保护泰斗

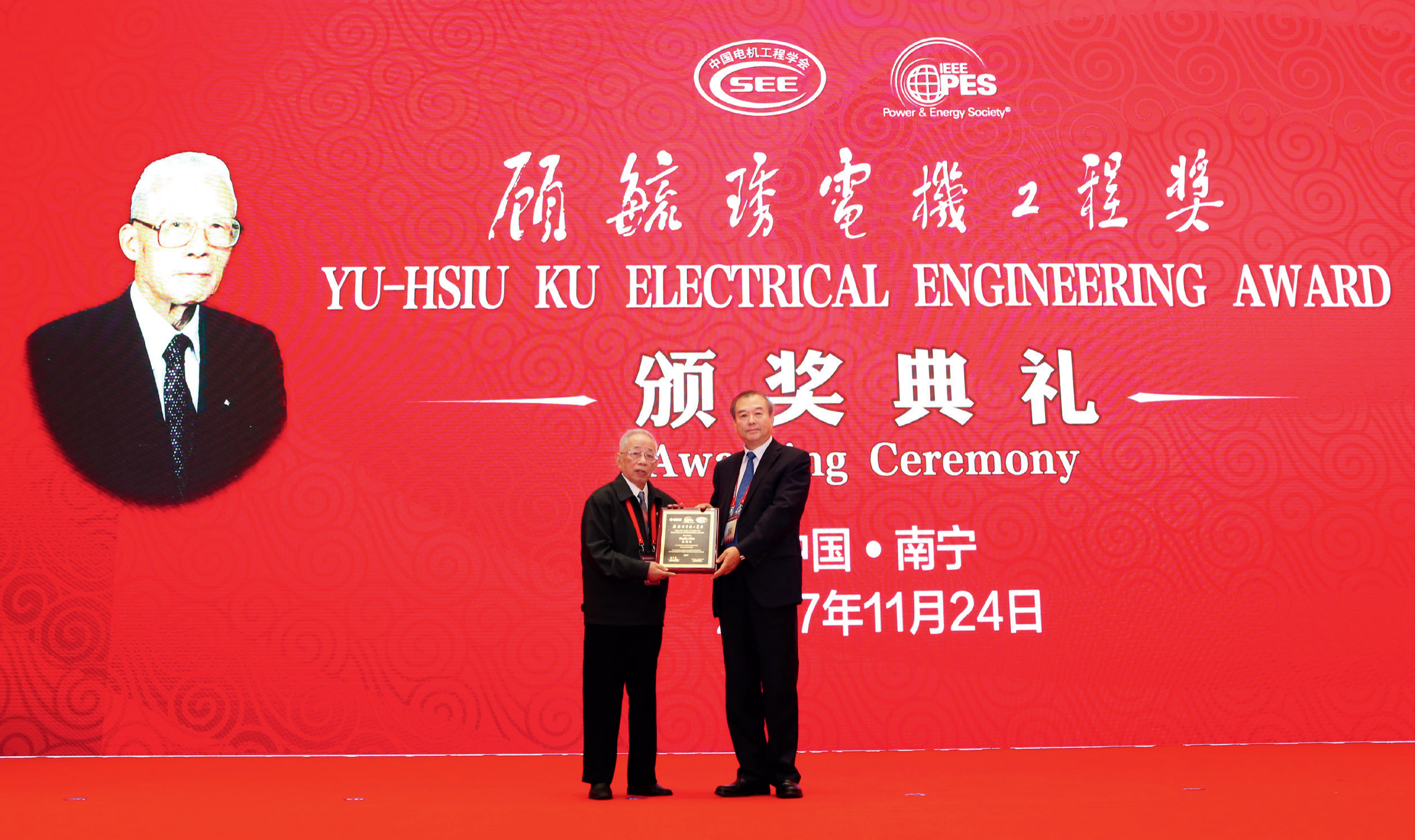

——记第八届顾毓琇电机工程奖获得者陈德树先生

陈德树,1930年5月生,华中科技大学教授,电力系统安全控制和继电保护专家,中国电机工程学会第五届理事会常务理事、第六届理事会理事。他提出了一系列电力系统及其自动化继电保护和安全控制的新原理,包括自适应式距离保护、自适应式母线保护、自适应式发电机定子接地保护、自适应导纳式转子接地保护、虚拟三次谐波制动式变压器差动保护、智能式零序功率方向保护、转子二次谐波闭锁式发电机匝间短路保护、全线相继速动式距离零序保护等。由他主持研制的WBZ-500型变压器保护、WMZ-41型及WMH-100型自适应母线保护、WXB-41型微机线路保护、WYB-01型大型发电机变压器组保护、LBD-MGR发电机——变压器组故障记录及分析系统以及中低压网络保护系列等装置都已形成了成熟的产品并投入大规模运行,为保证电网的安全运行作出了积极贡献。发表论文230余篇,曾获得国家科学技术进步二等奖、国家级教学成果二等奖、国家发明三等奖、国家重大技术装备成果奖、国家教育委员会科学技术进步二等奖、电力工业部机械制造局科技进步一等奖等多项荣誉。

志存高远,路之伊始

1930年,陈德树出生于广东东莞的一个普通家庭,在他三岁的时候父亲就去世了, 母亲和家族中的伯父伯母一起养大了年幼的他。在动荡的年代,平静的岁月总是显得那么可贵,这种平淡的生活很快被残酷的战争打破。

1937年,卢沟桥事变爆发,日本发动全面侵华战争。日军的飞机在头顶扔下一颗颗炸弹,炸毁了陈家祖庙的一角,全家不得不逃往英国保护下的香港避难。仅仅过了3年,日军又在离新家不远的岸边登陆,整个家族被迫搬回已经被日军占领的东莞老家。在陈德树的童年记忆中,战乱与恐怖留下了深深的印记。再次回到东莞老家后,陈德树看到的是无端殴打农民、强奸妇女的日本兵和在路边无人收拾腐臭的尸体,沉重的思绪压在年幼的陈德树心头,在侵略者统治下生活的日子使他萌生了改变现状的思想和动力。

抗日战争刚刚结束,紧接着爆发了解放战争,战争让国家与人民更加疲敝不堪。饱受战争毒害的陈德树不想再让国家受到侵略,他和当时很多有志青年一样,选择学习科学技术,希望通过提高电力技术水平让国家强大起来。“那时我考了4所学校,中山大学的成绩是最后出来的。4所学校都考上了,但是中山大学报的是电机系,我就去中山大学了。”正是这个选择,决定了陈德树一生的道路。当时的中山大学,还是一所国民政府统治下的学校。陈德树意识到国民政府早已难得民心,于是在学习生活中,暗中跟随地下党的同志们进行马列先进思想的学习。

学习之路,永无止境

谈到英语学习,“高中3年学了点认真的”, 在陈德树看来,虽然高中时对英语进行了他这辈子最系统、最基础的学习,但在以后的学习工作中,仍需不断地充实和提高。

解放初期,陈德树升入大学。那时的大学没有英语课,老师用中文授课,但是大多使用英文教材。为了更好地阅读英文教材,陈德树养成了经常查字典的好习惯,这为今后工作中阅读英文资料打下了坚实的基础。

1952年,陈德树大学毕业后留校任教。同年,国家选派优秀青年教师到哈尔滨工业大学攻读硕士研究生,课程由苏联专家任教,陈德树便是这批人中的一员。这批青年教师相当于新中国成立以来最早选派深造的精英。为了尽快适应苏联专家的授课,他们还集中脱产学习了8个月的俄语。

在哈工大学习期间,陈德树学到的最重要的知识是严谨。苏式教育是典型的精英教育,要求培养出来的人个个都是精英。三年的学习,在千里冰封、万里雪飘的哈尔滨,不仅磨炼了他的意志,还赋予他扎实的学习基础、严谨的治学态度和强大的科研能力。而苏式教育的精髓——高标准、严要求,早已融入陈德树的血液,这对他今后的治学、教书,甚至做人方面都产生了深刻影响。中山大学重组后,陈德树被分配到新建的华中工学院任教,他在那里开始了属于自己的科学研究和育人生涯。

20世纪80年代初期,学校派陈德树出国访问。虽然在工作和学习中英语阅读早已轻车熟路,但陈德树却并不擅长口语。当时,陈德树刚刚被提拔为系主任,繁重的教学科研和行政工作使他无法集中时间学习英语。于是,其他老师从美国带回来的两本英语教材就成了陈德树学习的全部依托。每天清晨,他都要集中朗读1小时英语,不到滚瓜烂熟绝不罢休。就这样,这位50多岁的高龄学生硬是凭借惊人的毅力自学了一学期英语口语。

当然,提高口语水平还需要大量实践。陈德树把每次与外国人交流都看成难得的实践机会,总是主动找外国人聊天。

当陈德树教授年近90岁时,遇到不懂的问题依然会去查资料,主动学习。他用自己的一生诠释着终生学习的真谛,只有不断地学习,才能进步。

教育之路,重视人才

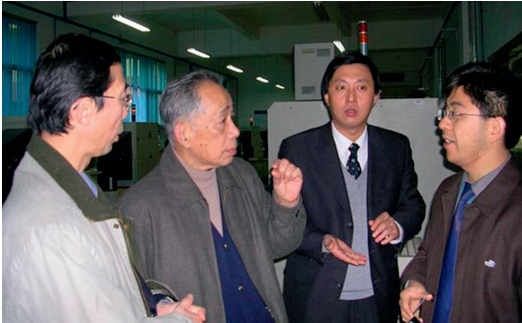

陈德树1952年从教,2001年退休,60余载的教育工作,始终将培养人才作为第一要务。1981年,国家全面拨乱反正,教育事业百废待兴。教育部人事司派人到学校调研并召开教师座谈会,陈德树以教研室主任的身份出席,并反映了人才结构失调、教师队伍青黄不接的问题,提出“人才危机,不抓不行”。他提出了一个大胆的建议——让当时发配电专业恢复招生后的第一批6名即将毕业的硕士研究生全部留校任教。后来,这6名研究生中都在各自的领域中发挥了重要作用,其中,程时杰和吴青华已成长为IEEE Fellow,程时杰还当选为中国科学院院士。

2001年,71岁高龄的陈德树光荣退休。从1952年到2001年,他实现了“为国家健康工作50年”的愿望。而后,他仍然在不拿报酬的情况下继续参与实验室和研究生的一些活动。

尽管早已不再带学生,但陈德树依旧关心学生的科研和发展。遇到有潜力的学生,他会鼓励他们继续深造,坚持科研的道路。多年的教育工作赋予陈德树对师资人才的独到见解。“不能说从国外回来的人是人才,我们自己培养的就不是人才。我们自己的老师,要多给他们机会!”他认为,如今社会上“外来和尚好念经”的风气要不得。虽然通过“千人计划”等方法引进人才是中国的当务之急,但加大力度培养本土人才也很重要。要双管齐下,最大程度发挥人才的作用。

科研之路,坚持为伴

大多数人都非常羡慕科研人员取得突破时的光环,但却忍受不了科研工作的辛苦和枯燥,不过在陈德树眼中,科研却是一件有趣而快乐的事。他说,科研本身十分有趣,是一个探索、了解未知事物的过程,当然在探索的过程中也会遇到很多阻碍,有时即使经历十次八次,甚至几十次失败,也不能将问题解决。但只要问题没有彻底解决,就需要再次摸索,尝试新的方法,并付诸实践。每当获得一点启发,有一点进步,对问题的理解深入一点、前进一点,都是一种成功。

科研之路上,总有些磕磕绊绊。但陈徳树认为,科研无所谓成败,重要的是坚持钻研的过程。比如,自己做模拟输电线这一项目时,在实际中,同杆并架双回输电线嫁接于铁塔上,各个导线之间的参数不同,并且相互影响。但在研究时,这个问题往往被研究人员忽略。为了进一步研究并解决这一问题,陈徳树与其他教师一起模拟再现这种现象,将6根导线独立出来,单个分析,获取每根导线的各项参数。由于6根导线呈空间分布,不是一个简单的整体,他提出通过分析磁场,将导线用6个线圈模拟,但经过实验测试发现,此方案行不通。后来,另一名教师提出用6根铁芯构成磁耦合线圈的方法,最后经过各位研究人员多年的努力,终 于成功地建立起空间上的同杆并架双回输电线模型,能够对同杆并架双回输电线进行比较真实的模拟。这是当时国内外唯一有此功能和方法的模型。

陈徳树从不把天分当作影响科研成败的唯一因素,科研的真谛是坚持。他认为,天赋虽然能影响研究者解决问题的速度,但并不决定研究的成功与否,重要的是其是否有坚持精神。陈德树也用自己的行动诠释着这一精神。凭借自己日复一日的坚持和百折不挠的精神,他在科研方面取得了巨大成就:参与研究的转子谐波电流式“发电机匝间短路保护”的研究成果,在葛洲坝等电站得到应用;在阻抗继电器运行分析理论中提出支接阻抗动作特性和振荡阻抗动作特性等新要领和方法,在《电力系统继电保护原理与运行》一书中得到采纳。

在常人看来,陈德树已经功成名就了,但在他自己的眼中,科研还得继续。陈德树1965年加入中国共产党,经过半个多世纪的洗礼,更坚定了他的信念,这位老党员的言谈话语中不时透露出对中国共产党的热忱。用陈德树的话说,他是“从亡国奴走过来的”,经历了解放战争的纷争,这让当时和陈德树一样的有志青年时刻不忘思考国家今后的发展。

电气之梦,终生奋斗

华中工学院在刚成立时只有几个系,电力系就是其中之一,也是现今华中科技大学电气与电子工程学院前身。成立之初,电力系的系主任是高电压方面的知名专家朱木美教授。那时,陈德树被分配到发配电教研室工作。据陈德树回忆,当时电力系有一批比较知名的教授,牵头挂帅的是来自南昌大学的刘乾才教授,也是华中工学院的副院长。当时,电机教研室还有林金铭、周克定、许实章等著名教授,可谓人才济济。

当时的教材大多由苏联的俄文课本翻译而来,有些与我国的生产和教育体系完全不合拍。为了更好地开展教学,电力系的老师开始自编教材,从20世纪60年代到20世纪末,华中工学院的教材编写工作一直在进行,成为全国电力教材编写的牵头单位。

20世纪60年代,华中工学院曾掀起过一阵科研热潮,在“为三峡而战”的口号下,电力人才都积极投身三峡的科研项目中,陈德树就是其中一员。他参加了超高压输电保护等项目的科研,这些项目都在三峡建设中发挥了重要作用。1978年,在当时较为艰苦的条件下,陈德树与其他几个教授一起获得了全国科学大会的发明三等奖。

“电力系统动态模拟实验室”简称动模实验室,是电气学院重要的实验研究基地。最初,当时的华中工学院和湖北省电力局中心试验所均提出了建设动模实验室的申请,陈德树考虑到在武汉地区同时建设两所这样的实验室是对科研资源的浪费,便向省电力局提议由两单位合办,实验室设在华中工学院。后来,动模实验室的规模又经过三期扩建,设备也随着电力系统的发展不断扩充,如今已成为我国最大的动态模拟实验室之一,2011年成为“强电磁工程与新技术国家重点实验室”之一。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国