电机内部故障研究的拓荒人

——记第四届顾毓琇电机工程奖获奖者王祥珩先生

2013年11月21日,在成都召开的中国电机工程学会年会上,举行了第四届“顾毓琇电机工程奖”颁奖典礼,清华大学王祥珩教授凭借在电机动态分析领域学术研究及教育方面的突出成就获此殊荣。王祥珩教授提出了电机的多回路理论,突破了传统电机理论的限制,成功地应用于电机主保护以及特殊电机系统设计和性能分析等工程领域,开拓了电机研究的新方向。他还曾获得2012年国家技术发明二等奖,北京市科学技术一等奖,国家优秀科技图书一等奖,有突出贡献的中国博士学位获得者奖章等。

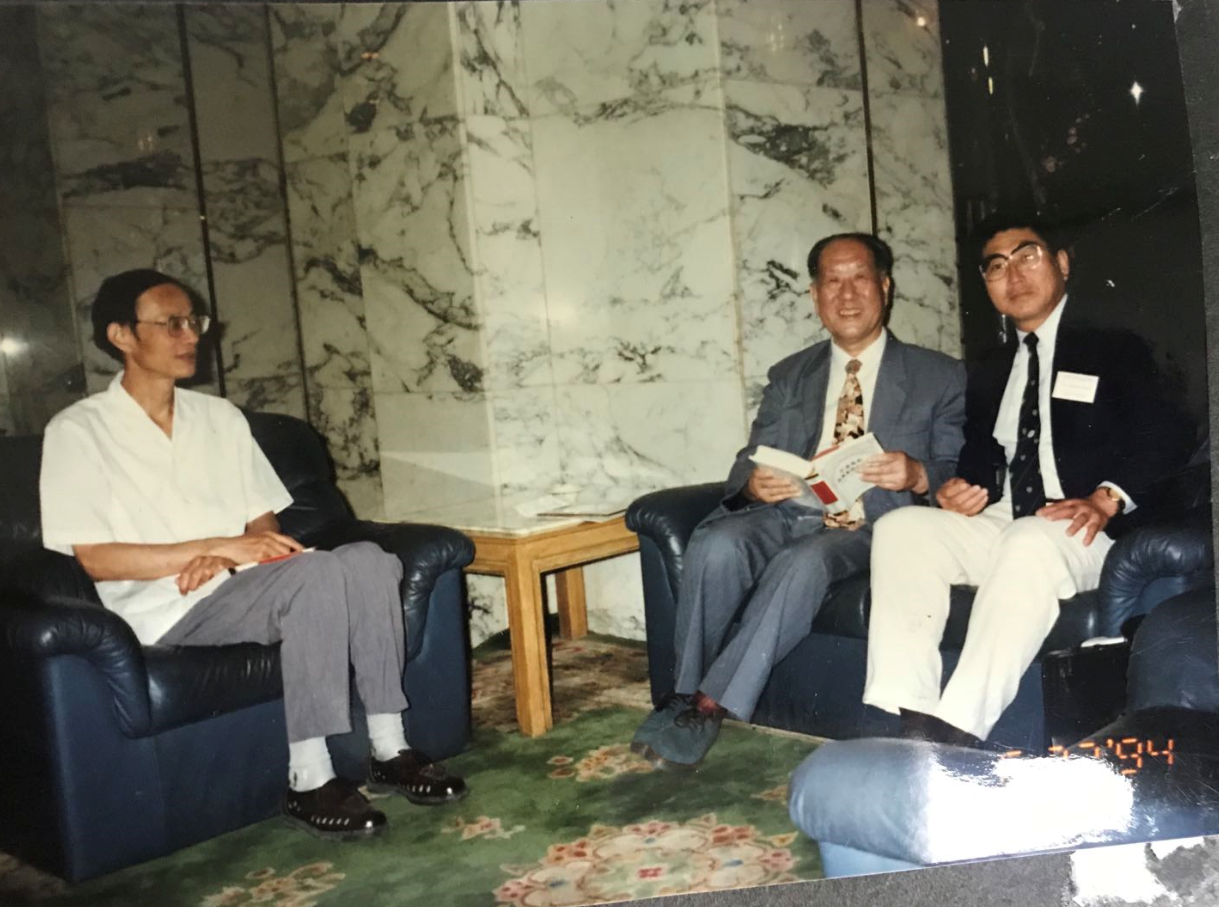

图1“顾毓琇电机工程奖”颁奖典礼上,王祥珩夫妇与顾慰庆先生(顾毓琇之子)合影

一 天资聪慧,乐学勤奋

王祥珩于1940年10月出生在安徽淮南,1952年进入淮南二中。淮南二中位于淮南九龙岗,当时的教室是平房,宿舍是草房,食堂由竹子芦席搭成,冬冷夏热,洗澡只能分班排队到矿上去洗。虽然条件艰苦,但学校风气正、老师水平高,王祥珩至今仍能回忆起各位老师生动透彻的课堂讲授和无微不至的关心爱护。

王祥珩虽然年龄小,但热爱学习、刻苦自律,中学六年学习的成绩一直名列前茅。高中物理课上,他对童老师教的力学三定律特别感兴趣,常到老师办公室问物理学的问题。他很喜欢听王滋务老师纯正的英语发音,学了两年英语后,学校按上级要求学习苏联,把英语课改成俄语课,他学俄语仍然非常认真。他爱听舒耀南老师讲有趣的历史故事,对舒老师出的大考题从来都认真做答,每次历史考试都会完整地回答相关历史事件的原因、经过、结果、意义等,即使手腕写酸了也绝不敷衍。王祥珩各科成绩经常名列榜首,尤其是数学思维能力出众,学校组织的该届高中年级唯一的一次数学竞赛,大家都觉得题目难度很大,结果他以高分考了第一名。王祥珩与同学的关系很好,至今还与很多同学保持着纯真的友谊。

王祥珩在淮南二中度过了六年快乐、充实的时光,为日后打下了坚实的基础,培养了严谨作风。1958年,王祥珩凭借其数学、物理、化学、俄语四门满分100分、语文和政治90多分的优异成绩,走进了清华大学电机系。

虽然大学课程的难度和知识量都很大,但王祥珩通过自己的努力,收获了优异成绩,除一门是4分之外,其余课程都是5分。这在上世纪五六十年代的清华园里已属罕见,因此被我国电气工程学科学术泰斗高景德先生挑选为其研究生。巧合的是,王祥珩大学期间唯一的4分课程,就是高先生在国内首先开设并且亲自讲授的“电机过渡过程”。这门课要求深刻理解电机多种特殊运行方式的物理意义,涉及很多概念和公式,是电机系最难通过的课程之一(现已改为研究生课程)。读研后,王祥珩迎难而上,继续钻研老师的著作和电机过渡过程的各种理论,与本科阶段相比取得了质的飞跃。他对这些理论的深刻理解成为了以后研究工作的重要基础。

二 善于思考,勤于实践

高景德先生在20世纪六十年代开始尝试解决电机定子内部短路的准确计算问题,萌生了以线圈为单元的分析方法。王祥珩正沿着此思路进行探索时,却被“文革”中断了研究生学业,并于1968年被分配到四川省德阳的东方电机厂(该厂是新中国布局的三大动力生产基地之一)。他从工人、技术员做起,各个工序都亲自操作过。从清华大学的研究生转换到工厂的生产劳动,王祥珩从未抱怨过,反而将此当作增加实际生产知识的机会,虚心向工人师傅请教,提高自己的动手能力和操作水平。之后,东方电机厂又将王祥珩调到设计科的实验研究部门,从事大型电机的科研及实验工作。

十年浩劫结束后,教育部决定恢复研究生教育。求知若渴的王祥珩立即写信给高景德老师询问研究生的招生情况。先生亲笔回信,鼓励、支持他考研、深造。当时已担任清华大学副校长的高先生办事公道,仍建议昔日的得意弟子参加清华大学电机系的研究生招生考试。王祥珩当时已是两个孩子的父亲,每天在完成繁重的工作之后,多亏妻子的全力支持,才能挤出时间进行复习。好在他昔日的功底很扎实,到电机厂仍保持着善于思考的好习惯,经常就生产实验中发现的问题进行思考和研究,对电机的理解更加深刻。1978年,王祥珩在研究生招生考试中再次名列前茅,凭自己的实力,在工作十年后仍考回清华电机系,与高景德先生再续师生缘!

三 坚实根基,清华铸就

再次回到清华,在不惑之年重新读研,妻子给予王祥珩充分的理解与支持。当时无法让全家一起调到北京,妻子仍留在四川德阳工作,一人照顾两个年幼的孩子,从未因家事影响过王祥珩的学习和科研工作。王祥珩顺利完成研究生论文答辩,因表现出色而留校任教,并获得了继续攻读博士学位的机会。

读博期间,在导师高景德先生的指导下,王祥珩首先提出了交流电机的多回路分析方法。自1958年进入清华大学起,这已是王祥珩第4次师从高景德先生。高先生在电机工程领域是一位功底深厚而又建树颇多的科学家。在学术上,王祥珩直接受高先生的亲自指导,受益匪浅。而对他影响更大的还是高先生一丝不苟的学术精神。王祥珩在做博士论文初,曾为研究同步电机迭片磁极的阻尼作用,想在3台电机实验研究的基础上用一个经验系数来表征其等效阻尼效应。但高先生认为3台电机的数据不足以反映普遍规律,否定了王祥珩的这种“凑合”的做法。用多回路方法建立电机的数学模型,在考虑端部漏磁场时,由于其影响因素复杂,他想用已有的d,q,0端部漏磁参数“凑合”出相应的多回路参数,高先生说:“你这个研究都有严格的推导,不能在端部漏感系数上搞个不伦不类的东西”,因此逼得王祥珩只能狠下工夫才解决了端部多回路参数的计算问题,从而形成了较为完整的电机多回路理论体系。

高先生在研究中十分注意精益求精,不赞成“凑合”的处理方法,这给王祥珩立下了“治学必须严谨,在科学上绝不能苟且”的原则。

图2 王祥珩与导师高景德一起向外国学者介绍研究成果

在高先生的严格要求下,王祥珩形成了严肃认真的研究风格,练就了静心搞科研的“定力”。多回路模型的相关研究工作,几乎没有可借鉴的研究成果,在把电机看作由相互运动的多个回路这一理念的基础上,从电路分析的本质出发,王祥珩独立完成了主要模型的建立和参数的计算工作。复杂的公式、繁琐的推导是一桩单调而艰巨的任务。他坐穿了冷板凳,坚持了下来。翻开王祥珩书柜里珍藏的那本100多页手抄本博士论文,从头到尾都是隽秀的钢笔字,写满了整齐的计算公式,浸透了他的汗水和辛劳。王祥珩高质量地完成的博士论文,获得了“有突出贡献的中国博士学位获得者”称号,并与高先生一起获得了国家自然科学二等奖。

这篇多年心血浇灌的博士论文,奠定了王祥珩及其领导的团队几十年科研工作的根基。团队的后续获奖,也正是这篇博士论文内容的扩展和延伸。

四 团队合作,薪火相传

王祥珩科研团队正式建立于1998年,多年来与王祥珩并肩奋斗的还有清华大学电机系老教授、我国电力系统保护领域的知名专家王维俭先生。当时4位年轻成员相继入学进入团队攻读清华博士学位,成为创新的骨干和新生力量。该团队在两位老先生的指导下将多回路分析技术应用于交流电机内部故障保护和含有电力电子装置的特殊电机系统的性能分析,并与电力系统继电保护学科相结合,完成了10多项专利和120多座电站的工程实践。凭借“交流电机系统的多回路分析技术及应用”,王祥珩团队荣获了2012年度国家技术发明奖二等奖。

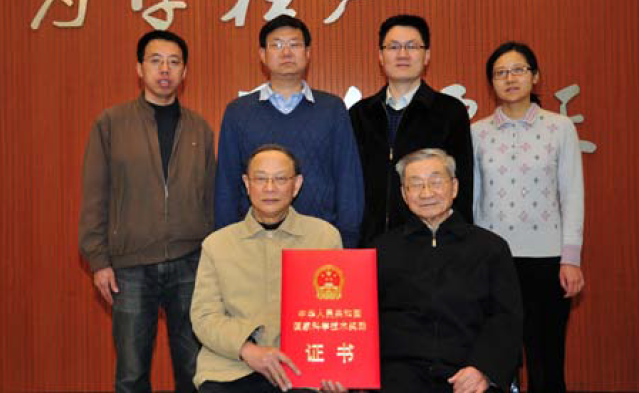

图3王祥珩教授在人民大会堂参加2012年度国家科技奖颁奖大会

多年来团队养成的科研“定力”,每个成员都特别享受全身心投入科研的纯粹感觉,使得该项课题不断地得到发展。王祥珩常常告诫大家:“当你做研究的时候,一定不要有太多的功利思想和杂念,你要重点关注的是你笔下的那些公式和概念。当你看到科研实验验证了你的分析结果时,当你的设想成功应用于工程实践时,你才能真正体会到这就是最好的人生。”

简单纯粹,刻苦勤奋。多年来,王祥珩团队能做到静下心来认认真真地思考,心甘情愿坐冷板凳,凭着对科学纯真的热爱,注重团结协作、优势互补、各尽所能,攻下了一个又一个科研难题。”

“实践是检验真理的唯一标准,基础理论工作的正确性需要大量的实验来检验。”这是王祥珩经常挂在嘴边的话,也是团队的工作准则。王祥珩团队先后在五种型式的6台电机上进行了多种实验。实验电机中既有凸极电机,又有隐极电机;既有实验室电机和动模电机,又有工厂的中型电机;实验条件多种多样,既有正常运行工况,更有故障运行状态;测量比较的既有暂态过程,又有稳态过程;短路故障既有外部短路,又有多种内部短路。实验对比全面,具有代表性,分析计算结果与实验结果的比较表明了多回路分析技术的正确性和准确性。一路走来,王祥珩及其指导的博士在真机实验方面做了大量的工作,为多回路分析技术的应用奠定了坚实基础。

图4 获2012年度国家技术发明奖二等奖的项目组集体照

五 科研创新,攻坚克难

在科研的原野上,辛勤劳作必将收获丰硕。王祥珩领衔的项目组经过30余年的悉心灌溉,终于收获了创新的果实。交流电机系统的多回路分析技术提出了基于电机实际电路的全面通用的多回路分析模型,创造了一套完整的以单个线圈为基本单元的电机多回路参数计算技术,解决了电机时变参数的计算问题。基于电机内部物理概念的内部故障稳态过程的求解技术也是多回路分析方法的主要组成部分,它具有物理概念清晰、求解速度快的特点。

“这一系列国外没有而完全由我们自己创造的新技术,突破了传统电机理论的限制,形成了电机理论新的体系,开拓了电机研究的新方向。”王祥珩说。

该项目的意义绝不仅于此。作为一项具有自主知识产权的技术,交流电机系统的多回路分析技术既是电机新的理论体系,又是分析电机系统运行性能的新手段和新技术,不仅大大推动了电机分析及继电保护学科的发展,还对电力安全和国防安全具有重要意义。

项目组将多回路分析技术应用于交流电机内部故障保护,与电力系统继电保护学科相结合,创造了大型发电机主保护配置方案的定量化设计技术,彻底改变了国内外以往仅凭概念和经验的定性设计理念,开辟了我国主保护设计的新局面。

此外,团队还成功地将多回路分析技术应用于含有电力电子装置的交直流混合供电发电机系统和多相高速整流异步发电机系统的性能分析,充分考虑电力电子装置的非线性、电机气隙几何形状、磁路饱和、齿槽效应等复杂因素的影响,为设计和研制提供了依据。这些特殊电机系统的研究成果已实际应用于海军装备的设计中,受到总装备部、国防科工委和海军装备部的高度重视,为国防安全做出了贡献,对国防建设和国民经济发展具有重大意义。

面对获得“顾毓琇电机工程奖”这一崇高荣誉,王祥珩说:我要特别感谢与我有三十多年合作的王维俭老先生,他在电机主保护方面的远见卓识推动了电机多回路分析技术的发展,促成了电机主保护技术的大幅进步。所以这个奖项是我们电机工程界、我们研究团队的共同荣誉,希望这些研究成果能在国民经济和国防建设中发挥更多作用。

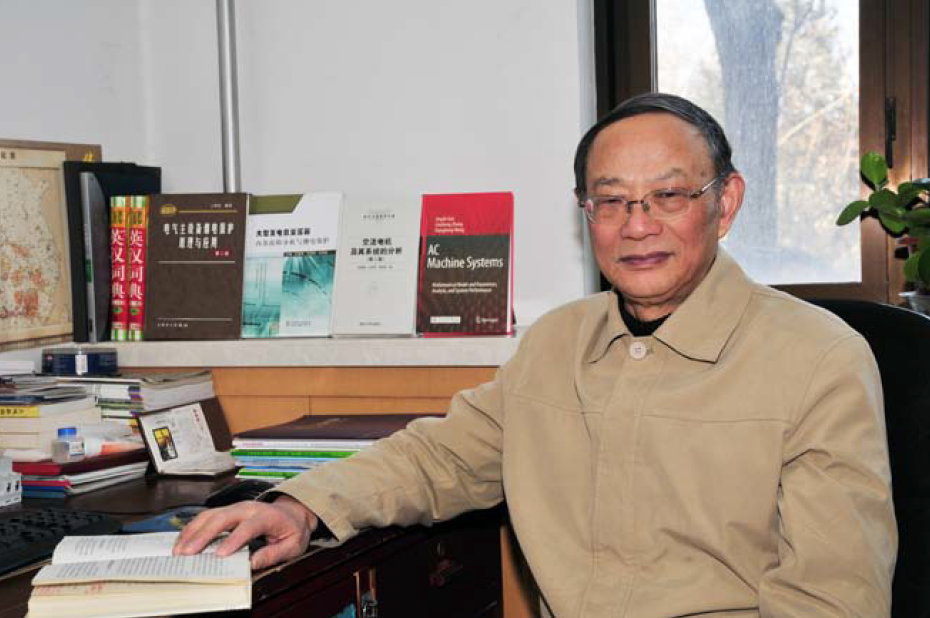

科研无止境。虽然已经退休十多年,他仍然坚持每天上午九点和下午三点准时到达办公室。由于他的准时和坚持,团队成员们亲切地称他为“九三学社成员”。尽管王祥珩教授年事已高,由于他在学术方面的造诣深厚,外单位博士研究生答辩、重大项目评审还经常邀请他作为专家参加。

“未来的路还很长,我们相信,将来会有更多电机领域的‘攀登者’,会产生更为出色的科研成果,为祖国的电机事业发展做出更多、更大的贡献。”王祥珩畅想未来,充满希望。

图5 王祥珩教授在办公室的工作照

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国