一、工作情况

(一)科普工作组织管理

三峡中医药文化馆由重庆三峡医药高等专科学校中医学院和科技处共同管理,学院副院长负责场馆的建设和日常科普活动开展的指导,科技处负责科普活动及相关科普项目的指导。学校一贯重视科普工作,把科普工作列入学校科研项目管理中,参照科研项目管理办法,实施科普活动和科普项目的管理,设置专门的科研项目和经费支持,积极支持和鼓励师生投入科普活动和科普研究中。

作为全国科普教育基地,场馆现有专职工作人员5人,拥有一批专兼结合的科普团队和学生志愿者队伍,场馆管理和工作制度齐全,安全设施完备,全年免费向公众提供中医药文化及医药健康知识科普,全力助力健康中国远景目标。

(二)本年度向公众提供科普服务工作基本情况

基地场馆运行面积达5000平米,除特殊情况外,场馆基本实现全年免费向公众开放,2024年度开放天数超过280天,接待观众达到2.8万余人次。基地为提升中医药文化科普能力,增强对中医药文化知识的可视性,寓教于乐,2024年倾力打造了近50亩的三峡中医药文化园,把中医药文化典故、阴阳五行、望闻问切、中药方剂、经络穴位等知识融入到实物景观中,以景话医,以物显知,以文育人。同时,积极对场馆内的设施设备进行更新,添置了中药识别互动系统,以增强科普活动的互动性、体验性。

(三)本年度开展科普活动情况

**1.**中医药文化“三进”科普活动

积极开展各类中医药科普活动17项(次),参与人数达2万余人次,进入百安花园、学府社区、南湖彼岸等10个社区开展中医药文化进社区活动,接待12所中小学学校的2000余名学生参观。在此期间,为让广大民众更好的了解和认识三峡特色中药资源,特别制作了20种三峡特色濒危药用植物展板,并于活动开展期间深入学校、乡镇同步开展了“三峡特色濒危药用植物展”。

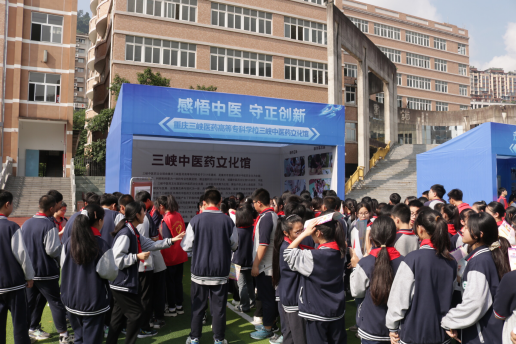

中医药文化科普活动进校园

中医药文化科普活动进校园

三峡特色濒危药用植物展

中医药文化科普走进社区

**2.**中医药健康科普讲座

项目组充分利用学校中医药人才优势,在学校及周边的百安坝街道的学府、天台等社区、企事业单位开展中医药健康科普讲座计10次,把中医药健康理念、科学知识送入社区,走进企业,服务民众健康生活。

中医药科普知识讲座进社区、进学校

**3.**中小学中医药文化研学

项目组积极响应国家“双减”要求,认真组织、设计研学课程,利用学校场馆资源,开展以“传承千年文化,学习中医知识”为主题的中小学中医药文化研学活动。把优秀的中医药文化带入中小学校、带入课堂、带入青少年的生活,培养青少年了解中医、学习中医、热爱中医的良好氛围,增强青少年综合素养的全面提升。项目开展期间,总计有来自万州区的12所中小学学校的2100余名学生到基地开展研学体验活动。

万州区中小学基地研学体验

中医养生功法及中药炮制技术研学体验

(四)在重要主题日期间举办主题科普活动的情况

2024年场馆积极围绕全国科普日、重庆市科技周、万州区科普日等主题日活动,开展了一系列具有中医药文化特色的主题科普活动。

1.全国科普日活动

在2024年全国科普日活动期间,基地开展以“弘扬中医药文化 开启医学新征程”为主题科普活动,开展中医药科普活动项目6项,参与观众2000余人次,该项活动入选2024年度重庆市科协全国科普日优秀活动项目。

2.其他重要科普活动

在2024年重庆市科技周期间开展了“我是小药师”体验活动,来自万州区的白岩小学、天星中学等近千名学生到场馆开展了中医药体验活动,学生们对中医药留下了很深的印象。

2024年还参与了万州区科普日、重庆市中药材博览会中医药文化体验区活动,现场吸引了约2000余名观众学习和体验。

(五)宣传报到情况

场馆积极利用各种平台和渠道大力开展宣传活动,场馆建立有专门的网站(www.sxyyc.net/zyywh)定期更新内容,发布相关开放通知。同时,开设有“三峡中医药文化”“趣读本草”2个微信公众号,及时推送各类中医药文化科普知识。2024年总计推送40篇中医药科普文章,阅读人数近3千人,开发中医药文创及展教品15个。科普相关活动在万州区电视台、重庆华龙网分别报到了2次,起到非常好的社会宣传传播。

(六)动员科技工作者开展科普服务情况

基地组建有一支大学生科普志愿服务队,每年积极组织志愿服务队开展中医药文化进社区、进企事业活动。场馆志愿服务队在科普中国平台注册有“三峡中医药文化科普服务队”,现有注册志愿者150名。每年还新招募20名左右的大学生志愿者,进行专门的科普培训,参与科普讲解与活动组织。2024年度,基地组织志愿者先后进入20余个社区、街道、单位开展以中医义诊、寻医问药、日常体验、中医体验、养生功法等以中医药为特色的科普活动,开展的活动深受民众喜爱。

(七)科普工作经费及人员情况

2024年度基地投入科普经费约230万元,其中场馆设备更新40万元,科普活动40万元,三峡中医药文化园中医药文化打造150万元。场馆专职人员5人,兼职科普人员30人,其中市级科普讲师团专家8人,形成了一支基本功扎实、科普能力强的专业科普队伍,有効支持保障了基地各类科普活动的开展与实施。2024年度基地获得重庆市科技局科普项目1项,万州区科普项目1项。

二、特色工作

**(一)**学研相融,打造特色三峡中医药文化园

基地结合资源优势,打造了具有特色的三峡中医药文化园,位于重庆三峡医药高等专科学校校内,是集游览、研学、科普于一体的三峡中医药文化景观园。园区占地近50亩,有中医药景观8处,中医药雕像15尊,中草药植物200余种。采用独特的园林设计,融合中医药文化知识与中国传统节气元素,以“湖、亭、园、廊、路、广场”为基点,打造有仁心湖(亭)、五行柱、五禽戏、四诊墙、恒心廊、橘井泉香、杏林、二十四节气、日晷等景观,亭台水榭中,花石丛林间,处处体现出了中医药文化的博大精深和中国传统文化的源远流长。

(二)中小衔接,开展中医药大思政教育探索

2024年基地为深入推进中小学中医药文化进校园工作,牵头成立了大中小大思政课中医药文化创新传承协作组,联合学校周边中小学共同探索开展中医药文化进校园活动,深入推进中医药文化进课堂、进教材、进校园,充分展现中医药的医德、医术,以激励中小学生全面了解和认识中医药,促进以文育人、以德育人,传承优秀的中医药文化瑰宝,增强文化自信,提升综合素养。2024年基地根据中小学生的学习习性和身心特点,分别开设不同的课程和主题,让学生在学习中感悟中医药伟大,在体验中体悟中医药的神奇,从心身上建立对中医药文化的感知,促进他们在今后的学习中去探索中医药文化的博大精深,从而培养中小学生的中国传统文化的自信与自豪。

三、问题与不足

(一)基地体验互动式科普的服务能力有待提升。当前,基地的科普内容主要集中在中医药的基础知识和常见药材介绍上,科普的形式主要以场馆参观及开展主题活动为主,创新及互动性不足,随着现代信息技术的发展,科普技术的发展也是日新月异,如何运用好现代科技,整合资源,不断开发有创意、互动性强的科普项目,保持科普内容的新颖性和时代感,是基地亟需解决的问题。

(二)科普队伍建设有待加强。专业的科普队伍是基地建设与发展的关键,当前,基地由5名专职人员及近30名志愿者学生组成的科普队伍,承担着基地每年约3万人次的参观、研学及各类主题活动的策划和执行,工作量大,加上专业基础及个人学习能力的差异,使科普讲解员的专业水平和综合素质参差不齐,科普活动的策划和执行效果有限,如何科学、有效的进行系统培训,提升科普人员的整体素质,提高科普项目设计和实施的能力是基地不得不思考的问题。

(三)科普宣传和推广力度不足。一方面,基地的科普宣传主要以科普展览及线下参观为主,配合官网、公众号、科普中国等线上平台进行宣传和推广,未能充分利用互联网、新媒体等现代化宣传手段,另一方面,基地科普宣传主要以文字、图片为主,宣传内容主要以专业的中医药知识为主,缺乏生动案例和互动元素的引入,难以引起公众的兴趣和关注,科普信息的传播范围和影响力有待提升。

四、工作建议

(一)提升基地科普创新服务能力。基地应积极参与各类科普活动和展览,学习和借鉴先进的科普理念和方法,加强与其他科普教育基地、科研机构的合作和交流,搭建交流互动平台,共享资源、取长补短,并学以致用,定期对科普内容进行更新和迭代升级,针对不同受众群体,设计差异化的科普内容,并利用虚拟现实、增强现实等现代科技手段,创新科普形式,增强科活动的创新性和趣味性。

(二)完善科普人才培养机制。明确科普队伍人才培养的目标和任务,制定科学、合理的培训计划,注重对科普专职人员、志愿者进行业务培训和继续教育,完善考核制度,保证培训的质量和效果;完善科普队伍的激励机制和晋升渠道,提高科普工作者及志愿者的积极性;搭建各科普基地科普人才之间交流互动平台,增加相互学习的途径和方法,取长补短,提高科普人才的整体水平。

(三)加强科普宣传和推广力度。基地要聚焦公众关注的热点话题和日常生活相关的话题设计科普内容,并针对不同的受众群体选择合适的传播渠道,尝试运用小红书、抖音等新媒体平台,形成广覆盖、多渠道的宣传网络;增加视频动画、知识竞答、科普游戏等科普形式,利用人工智能、虚拟现实的等新兴技术,增强科普内容的吸引力和感染力;加强与当地电视台、报纸等主流媒体合作,利用媒体的权威性和专业性,提升科普的可信度,增加科普内容的曝光度。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国