天津科学技术馆(天津市青少年科技中心)是天津市大型公益性科普设施,坐落在河西区文化中心区域。2024年,在天津市科协的坚强领导下,天津科学技术馆(以下简称“天津科技馆”)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察天津时提出的“四个善做善成”重要讲话精神,坚持新发展理念,在推进全域科普纵深发展、加强青少年科技教育、优化科普传播平台、提升科技创新服务水平等方面大胆探索、对标一流,为提升全民科学素质、服务天津市委“十项行动”贡献力量,奋力谱写天津科技馆事业高质量发展新篇章。现将有关工作总结如下:

一、工作情况

(一)科普工作组织管理情况

天津科技馆积极响应国家政策,深入贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》等文件精神,全面落实天津市科协《关于推进全域科普工作实施意见》《天津市加强新时代中小学科学教育工作的若干举措》,形成了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、全体员工齐参与的工作格局。以全领域行动、全地域覆盖、全媒体传播、全民参与共享的全域科普理念为指导,构建多元化的科普资源体系,持续提升科普效能,为科普工作开展提供坚实的体制机制保障。

天津科技馆以深化改革创新为动力,不断提升价值引领能力、科普服务能力、科教育人能力、科创支撑能力,深入实施展教能力提升工程、青少年科技教育提质工程、优质品牌建设工程,于年初研究制定《天津科技馆2024年党政工作要点》对全年科普工作进行谋划部署,任务分解具体到人,层层压紧压实工作责任。馆内定期召开工作推动会,听取科普工作完成情况,督促重点任务推进,确保高质量完成全年各项科普工作。同时,天津科技馆将制度建设作为提升工作质效的关键抓手,紧盯科普项目管理、科普绩效奖励、科普志愿者管理等重要制度,新增制度18项,修订制度98项,系统梳理制度116项,构建科学规范、有效激励的制度体系。

(二)本年度向公众提供科普服务工作基础情况

馆区建筑面积18000平方米,其中常设展厅10000平方米,临时展厅1000平方米,常设展区包括探索发现、磁电之趣、机械之巧、飞天之梦、机器人天地、梦想天地、中医药展区及科学家精神展等。临时展区根据社会热点话题举办形式多样的主题科普展览。展区内展品集科学性、知识性、趣味性、互动性于一体,将自然科学与人文、艺术有机结合,构成综合性科普教育体验活动空间。全年累计开馆265天,接待服务公众80万人次,临时展区的“恐龙大复活探秘恐龙星球”主题展览,累计参观超25000人次。此外,馆内还配有宇宙剧场、天象厅两个特效影院以及梦幻剧场、科学教室、多媒体报告厅等科普活动空间。

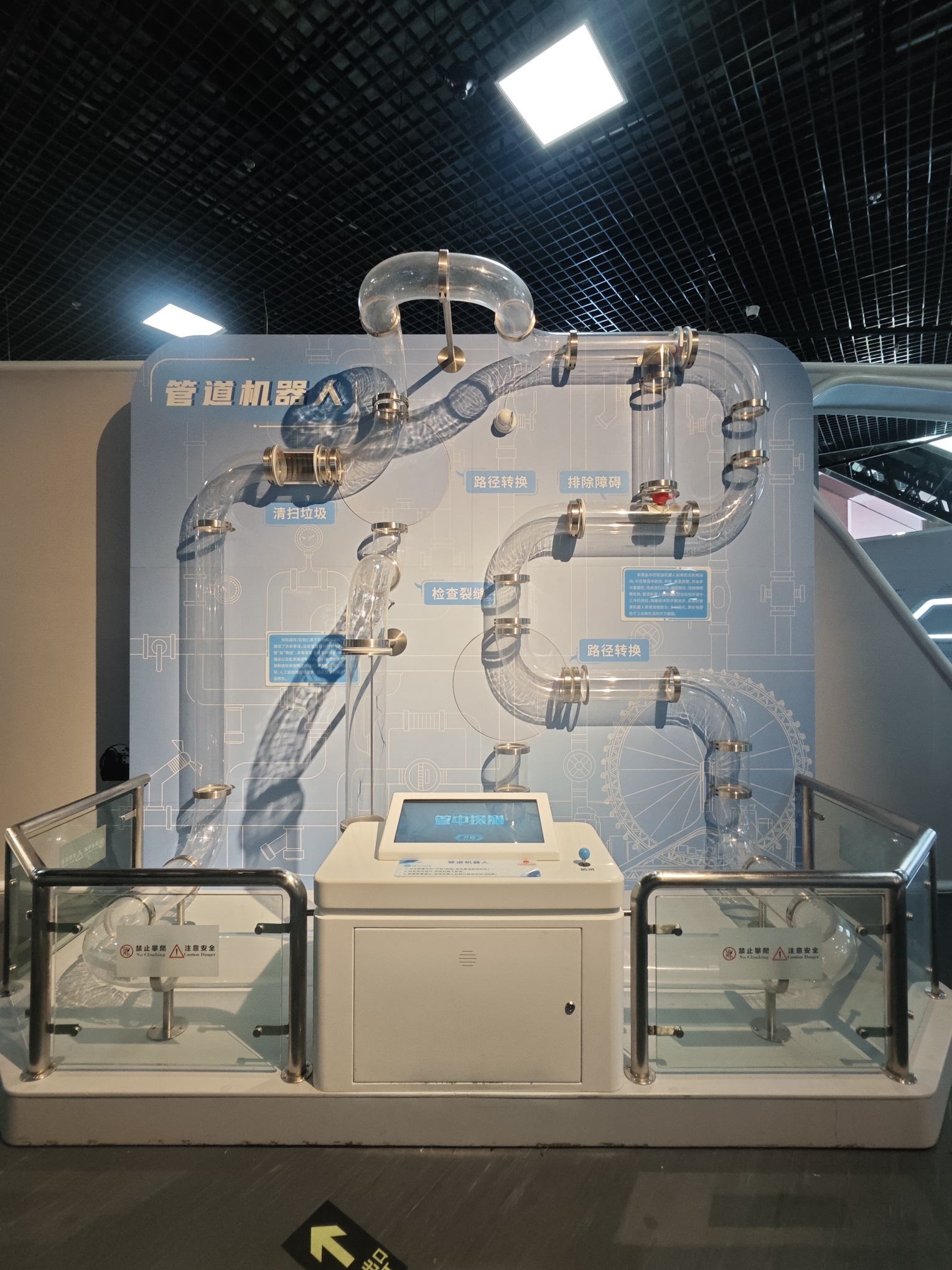

为提升展览的丰富性、趣味性和时效性,天津科技馆注重持续对展区展品进行更新,在近年持续完成主题展区改造的基础上,2024年新增和改造位于机器人展区的“舞剑和转陀螺机器人”以及“管道机器人”,年内还启动了对球幕影院的整体功能提升和青少年科技活动场地的改造。

舞剑与转陀螺机器人

管道机器人

(三)本年度开展科普活动情况

天津科技馆充分整合各类科普资源,坚持将科普作为主责主业做大做强,建立多方协同合作平台,在馆内馆外开展形式多样、内容丰富的科普活动。

1.馆内举办的科普活动情况

全年开展演示项目、微讲堂及科学秀活动2313场,宇宙剧场、天象厅放映868场,推出“科学向日葵”线上科普精品栏目206期,举办“好玩科学”、科技探索营等各类科技活动122期。抓住重大节日的客流高峰,开展“乐游科技馆”系列活动,白天猜灯谜、闹元宵,夜晚共赏年度最小满月,活动吸引了线上线下共计182万余人热情参与。与澳门科技馆、北京天文馆等12家场馆联动,推出国际天文馆日直播活动,168万公众线上观看。结合开展的“探索与挑战”营类活动和“好玩科学”活动实际情况,推出不同时长的主题科学探索营,不断提升活动品质,满足公众需求。

“好玩科学”活动

元宵节“乐游科技馆”活动

2.馆外科普活动情况

积极拓展研学活动规模、内容和范围,举办41场研学活动,开发17条精品研学路线,活动主题涵盖天文、自然科学、航天航空、农业科技、数字艺术、运动科学及生物医药等多个学科。研学活动做到节日、假日、平时全覆盖,开展“五一”、“六一”特别研学营、寒暑假专题研学营以及“十一”特色研学营24期,针对中小学生群体,精心安排了春秋季研学实践活动10期。策划3期暑假津外研学营,包括贵州天眼、乌兰布统草原观星星空夏令营以及大美新疆科技研学,共有100余名青少年及家长参与活动。

组织到市内企业的研学活动

高质量承接天津流动科技馆项目,探索构建了“由市科协统一领导、各区科协协调推进、科技馆与基层单位联合实施”的工作模式。设计数学主题展示资源包,策划“化生万物”展览,推动流动科技馆深入到科普资源相对薄弱的区域,深入环城和远郊区的15所学校和1所区级科技馆开展流动巡展16次,覆盖人群约150000人次,着力实现流动科技馆项目可持续发展和全面覆盖。

流动科技馆巡展(蓟州区站)启动仪式

3.科普合作协作情况

天津科技馆广泛开展合作交流,积极主动将科普服务带进学校、乡村、机关、社区、企业,深耕拓展协同联动新格局,推动构建馆校、馆政、馆企多方协力的“社会化大科普”格局。组织科普资源推介会暨“馆校共建”签约仪式,与11所学校代表签署合作协议,全年与各区教育局、中小学等26个单位和学校签订战略合作及共建协议,全年走进20所学校开展科普活动44场,受众约6000人。组织“科学家进中学”“科学大家话科普”“科学家精神进校园”活动,邀请在津院士、专家进入中学讲授我国科学家在各自科技领域的成就历程,开展相关报告讲座15场,将科学家精神植入学生心田。特别关注特殊群体的科普教育,持续第8年与聋人学校开展共建合作,全年开展相关科普活动16次。以“一老一小”为重点服务人群,深入25个社区开展科普活动,吸引了近1000名社区居民积极参与。开拓东西部的交流合作,与新疆省和田地区科协、和田地区教育局联合举办了“大美新疆”两地青少年互学互鉴联谊活动。组织开展天津市企业典型创新案例征集宣讲活动、企业科技创新人才交流活动,11个省市130余人来津参加座谈及全国重点实验室调研。组织开展创新方法培训8期,累计培训科技工作者1870人次。

“馆校共建”签约仪式

科普进校园活动

赴新疆和田地区研学交流

科普进社区活动

举办企业典型创新案例宣讲活动

(四)在重要主题日期间举办主题科普活动的情况

全国科普日期间,天津科技馆紧紧围绕“提升全民科学素质 协力建设科技强国”主题,策划实施了“智御灾害,共筑安全”主题微讲堂、“探索与挑战”系列好玩科学、科技起航“七进”、“第四期天文讲堂——嫦娥邂逅指环王”以及联合师范大学共同开展“智能分子材料展示活动”等主题活动,线下受众达6000人次,线上受众达280万人次。天津科技馆连续8年被中国科协评为全国科普日活动优秀组织单位,被中国自然科学博物馆学会评为“千馆并进 筑基科素”全国科普日联合行动优秀组织单位。

科技周期间,推出微讲堂活动22场,开展“好玩科学”活动7场、科学秀表演2场,参与人数约1300人。组织同望小学45名学生共同参与激光雕刻技术体验活动,感受科学技术与艺术的完美结合。与市应急管理局联合主办“应急安全宣传科普大篷车进校园”活动。走入天津市英华实验学校,和近800名师生开启了一场“沉浸体验式”的应急安全知识学习。被评为“少年兴·强国梦——全国百家科技博物馆主题实践活动”优秀组织单位。

(五)通过网络媒体平台向公众公布开放信息等情况

自2024年7月31日起,个人参观无需再提前预约,详情请见《关于变更参观预约流程的通告》

http://www.tjstm.com.cn/announcementDetail?id=197

团体预约链接:

https://tjkjg.hdwbcloud.com/team/#/team/order

官方网站:天津科学技术馆

http://www.tjstm.com.cn/index

微信公众号:天津科学技术馆

天津科普说

天津科学技术馆服务号

科普中国科普号:天津科学技术馆

微信视频号:天津科学技术馆

抖音:天津科学技术馆

微信小程序:天津科学技术馆

今日头条:科普天津云

各平台全年编发信息4025篇次,阅读量超2350万人次。

(六)动员科技工作者开展科普服务情况

邀请陈军、龙乐豪等院士专家开展“院士来上课”“科学家进中学”“中学生英才计划”、天津市“青少年科创计划”等活动,推进大学“大先生”培养中学“好苗子”。邀请侯德榜、李四光、于敏、黄大年4位科学家的后人、同事走进6个区11所学校,开展科学家精神进校园暨“传承2024”天津行活动,超10000名师生直接参与。邀请胡金牛、邴志刚等9位科学教育领域专家、一线资深教师和4位科技馆优秀辅导员,开展馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升培训,为100余名京津冀晋四地教师授课。

院士来上课活动

科学家进中学活动

馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升培训合影

加强科普志愿者服务能力提升,打造高水平、高素质、高能力的科普志愿者队伍,举办第九届天津市科普讲解大赛,决出10名全国大赛的参赛代表,最终在全国决赛中荣获3个一等奖,1个二等奖。开展人工智能、科普创新实验赛、科技创新大赛等科技志愿服务培训26场,向全市4000余参训人员提供了丰富的学术资源和实践指导。组织天津科技馆志愿服务队参加“科普课程进校园—走进聋人学校”“《科学赏月指南》讲座及望远镜观月活动”“科普课程进校园公益活动—学雷锋月系列活动”等科普志愿服务活动,全年共实施志愿服务活动27次,参与人数1088人次,累计服务时长7758小时,实现科技馆员工志愿服务活动常态化开展。

承办第九届天津市科普讲解大赛

(七)科普工作经费及人员情况

2024年,天津科技馆财政公用经费及运行保障经费909.55万元,用于场馆日常运行及系统提升等;免费开放专项经费982万元,主要用于展馆维护、提升改造及科普资源采购、科普活动等方面;非同级财政拨款专项317.6万元,主要用于青少年科技教育竞赛及相关项目活动、信息化建设等方面。目前全馆共有专职科普人员158人。

二、特色工作

(一)开展原创性科普主题活动,打造特色科普品牌

增强科普内生能力建设,策划实施“天津科技大讲堂”“科学大家话科普”“院士来上课”等原创性主题活动。开发编写原创课程教案,推出“星空天文社”“声名远扬”“数一数二”“创想之家”“编程数学”五大主题课程,全年开展85期,线下服务青少年4939人次。持续开发拓展“微讲堂”“科学表演”活动内容,推出杠杆的秘密、认识三原色等6个新的主题活动。将科普活动融入节日元素和传统文化,策划了“飞纸鸢 追科学”“本草奇妙游”“探寻龙舟的奥秘”等一系列科学+艺术、科学+文化的创新活动。

(二)聚焦科教融汇,做强青少年科学教育加法

高水平承办第38届全国青少年科技创新大赛,赛事规模再创新高,接待重要领导嘉宾近300名、参赛选手和科技辅导员超700名、外国特邀代表91名,招募天津大学、南开大学志愿者261名。活动被新华网、央广网、天津日报、今晚报等媒体专题报道16篇,社会媒体、新媒体刊登和转载110余次,赢得主办方及社会各界高度评价。

深入实施“中学生英才计划”和天津市“青少年科创计划”,选拔优秀中学生173人,在39名院士和专家的带领下体验科研生活,培养青少年科技拔尖人才。首次将天津市青少年机器人竞赛、青少年人工智能教育成果展示活动、青年科普创新实验暨作品大赛3项赛事整合成“青少年人工智能系列挑战赛”,来自全市301所学校近2000名青少年参与,被列入天津市科技周重点活动之一。

组织开展青少年科学调查体验活动、天津市青少年人工智能创新实践活动、第十四届天津市青少年科学影像节活动、“津彩阅读·崇尚科学精神·展望科学未来”读书系列活动、2024年青少年科学工作室主题科技活动等青少年科技主题活动。举办首届青少年人工智能系列挑战赛、组织天津市数学、物理、化学、生物学等青少年学科奥林匹克竞赛,承接中国国际大学生创新大赛(2024)萌芽赛道天津赛区比赛等大型赛事并在全国相关赛事中取得优异成绩。

(三)打造“1+N”科普新媒体体系,积极拓展科普宣传渠道

天津科技馆致力于打造“1+N”科普新媒体体系,充分利用抖音号、视频号、今日头条号等热门媒体平台展现和推送科普内容。矩阵以“权威、科学、准确”为原则,通过常态化的热点科普推送、原创科普图文推介、节点科普活动策划等进行综合运维。

将官网作为“门面担当”,主要以重要通知、经典原创及主题宣传任务为主;将微信公众号作为“应用担当”,主要以通知公告、业务活动及经典原创为主;将视频号、抖音号作为“宣传担当”,迎合大数据推流的模式,以原创短视频为主;将科普中国号、今日头条号作为“拓展担当”,以科技馆自有的活动和图文的同步推送为主,年度发布信息年均发稿量2000余篇,活跃粉丝68万,多次入选系统内科学传播优秀榜单。

(四)在数字化建设中强化科技赋能,拓宽科普边界

天津科技馆充分发挥自身的数字化、信息化优势,注重拓展科学传播中心、科技教育交流中心、科普资源研发中心等功能,聚焦数字化建设,创新科普理念和服务模式,努力提升科普服务能力。

建立竞赛系统,构筑多元化管理矩阵,功能满足多样化竞赛需求,系统注重功能深耕模块化设计,实现“注册报名-层级审核-专家评审-证书打印”全流程赛事管理。

搭建京津冀科学教师资源共享学习平台,设置赛事信息、大师报告、科教课程、教案课件等7个栏目,实现资源共享、信息发布、视频分享。通过平台着力汇聚优质的学习资源,加强专业化科学教师供给,实现资源内容数字转化。结合各项活动,广泛开展教师教育合作,做到“走出去、引进来”,形成专业课程课件,积极探索协同育人新模式。

三、问题不足

一是科普活动的创新性以及内容质量有待进一步提高。需要采取需求反馈、走访调研等多种手段,在活动内容和形式上更加贴近公众的需求和兴趣,对不同年龄、不同知识层次公众所提供的科普资源内容多样性、层次性和针对性需要进一步丰富,所提供科普资源内容的科学性和趣味性需要统筹兼顾,以期不断增强科普资源的吸引力和感染力。

二是科普资源的合作开发利用还不够充分。持续对已有的和增量的科普资源的整合和利用还存在一定的不足,对科普资源共同开发、成果共享的合作机制还没有充分形成、探索实践不够经常和深入,资源利用效率还需进一步提高。

三是活动宣传力度不够,破圈效应不足。部分科普活动的预告宣传不够及时有效,通过多渠道宣传引起公众广泛兴趣、广泛讨论和广泛参与的手段较少,对重点科普活动和特色科普活动的推介力度不大,科普活动的破圈效应不足。

四、工作建议

一是加强资源共享,发挥科普场馆辐射效能。通过科普展览巡展、科普影视巡播、科普剧巡演等方式,加强科普资源共享,最大限度地减少资源开发成本,提高现有科普资源的外溢效应。在科普活动中强化联动和协同,形成更为广泛的社会影响力。

二是搭建广泛交流平台,实现深度互动。围绕新时代科普场馆发展的新趋势、新方向、新格局,采取线上线下相结合形式组织合作开发以及交流研讨活动,分享各科普主体在展陈设计、科普活动策划、运营管理等方面的经验和做法,特别是为青年人才提供开阔视野、碰撞思想、汲取能量的舞台,共同提升各科普主体的建设水平和服务质量。

三是打造科普特色品牌,扩大行业影响。深入挖掘特色科普资源,不断提升科普资源供给数量和质量,打造高质量的科普品牌。利用新媒体和社交平台开展宣传,吸引更广泛的社会参与。

加强科普志愿者服务能力提升,打造高水平、高素质、高能力的科普志愿者队伍,举办第九届天津市科普讲解大赛,决出10名全国大赛的参赛代表,最终在全国决赛中荣获3个一等奖,1个二等奖。开展人工智能、科普创新实验赛、科技创新大赛等科技志愿服务培训26场,向全市4000余参训人员提供了丰富的学术资源和实践指导。组织天津科技馆志愿服务队参加“科普课程进校园—走进聋人学校”“《科学赏月指南》讲座及望远镜观月活动”“科普课程进校园公益活动—学雷锋月系列活动”等科普志愿服务活动,全年共实施志愿服务活动27次,参与人数1088人次,累计服务时长7758小时,实现科技馆员工志愿服务活动常态化开展。

附件:

天津科学技术馆简介

天津科学技术馆(天津市青少年科技中心)是天津市大型公益性科普设施,坐落在天津市文化中心区域内,1995年正式对外开放。馆区建筑面积18000平方米,常设展厅10000平方米,分上下两层,在展展品300多件(套)。展品集科学性、知识性、趣味性、参与性于一体,体现了科技与人文、艺术的有机结合,运用多种展示技术,将科学原理与综合应用相结合,向观众展示人与自然的和谐与统一。临时展厅1000平方米,根据社会热点话题每年举办主题科普展览。

开馆以来,天津科技馆曾创造了多个国内第一:引入国内第一台电子天象仪,落成国内首个数学展厅,成为全国第一个免费开放的科技馆。已故国际著名数学大师陈省身先生任名誉馆长。37位党和国家领导人、500多位省部级领导莅临指导,每年接待公众70余万人次。2008年9月,在国内率先实行常设展厅免费开放。先后被国家有关部委命名为“全国科普教育基地”“全国爱国主义教育基地”并荣获“全国科普工作先进集体”“全国精神文明建设工作先进单位”等70多项荣誉称号。

近年来,天津科技馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,落实习近平总书记关于做好科学普及和科学教育加法的指示精神,紧跟时代步伐,坚持科普为民惠民,紧贴群众需求开展工作,深入推进全域科普工作,在办好常设展览的同时,天津科学技术馆不断扩展展教形式,常年举办主题展览、科普报告会和系列科学表演。其中,天文科普和培训活动已成为一大亮点,独具特色。在全国率先提出“金字塔”工作模型,结合场馆资源与专业优势,配合学校课程改革,积极做好科学教育加法走进中小学校、社区开展多种形式的科学普及活动,举办主题科学探索营,推出天文特色体验活动,开发科学实验包,打造示范性、导向性的20余项青少年科技教育活动品牌。

在新的历史起点上,天津科技馆将继续勇毅前行,充分发挥好全域科普主阵地作用,力争将新馆打造成具有全球视野、中国特色、时代特征、天津特点的城市科教文化新名片,为奋力谱写中国式现代化天津篇章贡献力量。

开放时间:

周三~周日9:30~16:30

周一、二闭馆

法定节假日开放时间另行通知

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国