办公室里,一排书橱内摆满书籍,许多专著是自己写的;桌前围着几堆技术资料,是自己天天分析的读物;一摞日记本里,记着自己大半生的感人心语。

这是李惠教授从事地勘工作近60年,年复一年攒下的“财富”。

1998年退休前,李惠任中国冶金地质总局地球物理勘查院物化探研究所所长。他出生于满城区两渔村,从小就肯吃苦,养成了凡事必争先的性格,1955年考入保定一中,曾到北京参加全国竞走比赛,夺得校内5000米冠军。

1958年,李惠考上天津大学,就读矿冶系采矿专业。他说:“那时,我选报这个专业,就想着以后为国家钢铁业发展出力。”

他读大学,与多数人有所不同。1959年,随着天津大学矿冶系调整到唐山矿冶学院,李惠也到这所新建的高校,先是读书,后因成绩优秀,被选到教研室当教师。1960年10月,他被派到原北京地质学院为进修教师,两年后转为地球化学专业学生。

这样,6年大学生涯,李惠两年学采矿,4年学地球化学。1964年,他毕业时提出到艰苦地区、偏远地方去。但是,冶金部北京地质研究所进校选人,他被选中,一辈子从事化探科研就此开始。

“我的读书,是很不容易的呀!1960年后的3年困难时期,我母亲、父亲和祖父病后没钱医治,却还积极支持我上大学,后来相继辞世了。那时,我就想不能辜负亲人的期望。”回忆这些,李惠动情地说。

1970年,李惠随北京地研所外迁到广西桂林。9年后,随着冶金部恢复北京所,他又回到现在的北京矿产地质研究院。此间,他先后担任化探室副主任、主任,从事金属矿产化探新方法研究,踏遍湖北、内蒙古等10多个省份的沟壑山巅,研究矿产涵盖铬、铜、钨、铌钽等十多种。

虽然,工作单位几经变迁,但是他妻子和几个孩子一直在老家农村。1983年,李惠调至驻保定的冶金部物探公司,一家人才告别两地分居。他说:“我在外地工作20多年,老伴一直在老家务农种地,孝敬老人、养育儿女。调来保定,我仍是把精力都放在工作上,几十年的节假日、晚上都在加班。”

苦其心志,不会无所给予。李惠先后承担国家攻关、国家黄金攻关和国家攀登计划课题研究等项目139项,取得的10多项科技成果达到国际领先、国际先进和国内领先,获省级以上科技进步奖37项,主编和参编专著19部,包括在国际上的12篇共发表论文220多篇,获全国性学会优秀论文20余篇。

由于多年开采,中国有数以千计的老矿山,探明储量几近采完枯竭,急需在矿山深部或外围找到接续资源。由此,李惠就瞄准国家急需,选科研课题。他首创的“构造叠加晕”找矿新方法受到国际地学界关注,被评为2008年全国地矿十大科技成果,编入地矿部《岩石地球化学测量技术规范》。

他,是这一标准的制定者,也为世界化探找矿提供了一条“中国方案”。

“各行各业都有前沿科学,化探科研也有前沿尖端。”李惠指着投影屏幕说,“这是在原生晕找盲矿法基础上开创的新方法。”

原生晕找盲矿是上世纪50年代末,国内外地质学家研究使用的一种找矿方法。李惠形象比喻抽象的理论——这就与窝里有没有蛋,鸡下蛋的叫声告诉的信息一样。他解释,找矿时发现地层的浅部有矿体“前缘晕”,则指示深部有盲矿。上世纪70年代末至90年代,我国以此找深部盲矿效果显著。

“晕”沿矿体垂直(轴向)分带,分前缘晕、近矿晕和尾晕。但后来有些地质工作者发现,矿体的前缘晕不只在前缘,中部、尾部也有,这与此前的理论相悖。因为不得其解,多年困惑地学领域。

科研突破是复杂的。李惠的理论创新也经过长期探索,上世纪90年代他反复研究,提出的一种新理论合理解释了这一原因。就此,破解了困扰地学界的谜团,也成为预测盲矿的一种新思维。

之后,李惠又提出《构造叠加晕》理论。至今,用此理论指导找矿,累计找到金突破300吨、铜18万吨,潜在价值1000多亿元,使几十个矿山延长5-15年“寿命”。

多位中国工程院院士对李惠的科研成果鉴定结论是:“‘构造叠加晕’理论、方法及显著找矿效果,达到了国际领先水平。”他也由此受邀到原国土部和行业协会等组织的100多个培训班讲课,还担任重点高校和全国性专业学会、行业协会等单位和机构的客座教授、兼职教授、理事、副主任。

此后,“构造叠加晕”成了李惠的代名词,他只要走进中国冶金地质总局及科研单位大门,熟悉他的人就会说:“‘构造叠加晕’来了!”

李惠是1991年国家首批享受国务院特殊津贴专家,“全国找矿突破战略行动专家”。70岁时,他获评地学最高奖——“李四光地质科学奖”这一终身奖;78岁,获评“最美冶金地质人”。

今年8月,他又被获评40年评选一次的全国“优秀矿山地质科技工作者”,这是今年已获的第二个奖项。

信仰,是攀上人生高度的永久动力。“我从毕业时就想,要为发展祖国化探事业做好科研项目,攀登化探高峰。”李惠说,“看起来地质工作很艰苦,喜欢了就会以苦为荣、苦中有乐。”

1972年至1974年,他带专题组在湖北东部找矿,两个馒头、一撮咸菜、一壶水成为每天的“标配”。鄂东是中国三大火炉之一,他天亮出发,头顶似火骄阳,一天下来衣裳一层白碱;落日而归,又马上在室内整理记录和样品;晚上,常在地上泼水降温后,才能睡眠。

1982年3月开始,李惠任国家攻关项目课题组长,研究赣南钨矿成矿特征。他们每天从驻地到山顶的标志带4个多小时,一直干了10个月。他说:“那年,我的膝盖半月板软化,爬山痛得厉害,但一直忍着坚持。”

“跌死狗”“云山顶”“雷公顶”……听起来就让人害怕。李惠这次就在这样的山体搞钨矿课题,有的成员坚持不住吃苦,不久离开了;当地合作单位换了3批年轻人。而李惠为观察标志带和采样,山再高、再陡,都要爬上去。

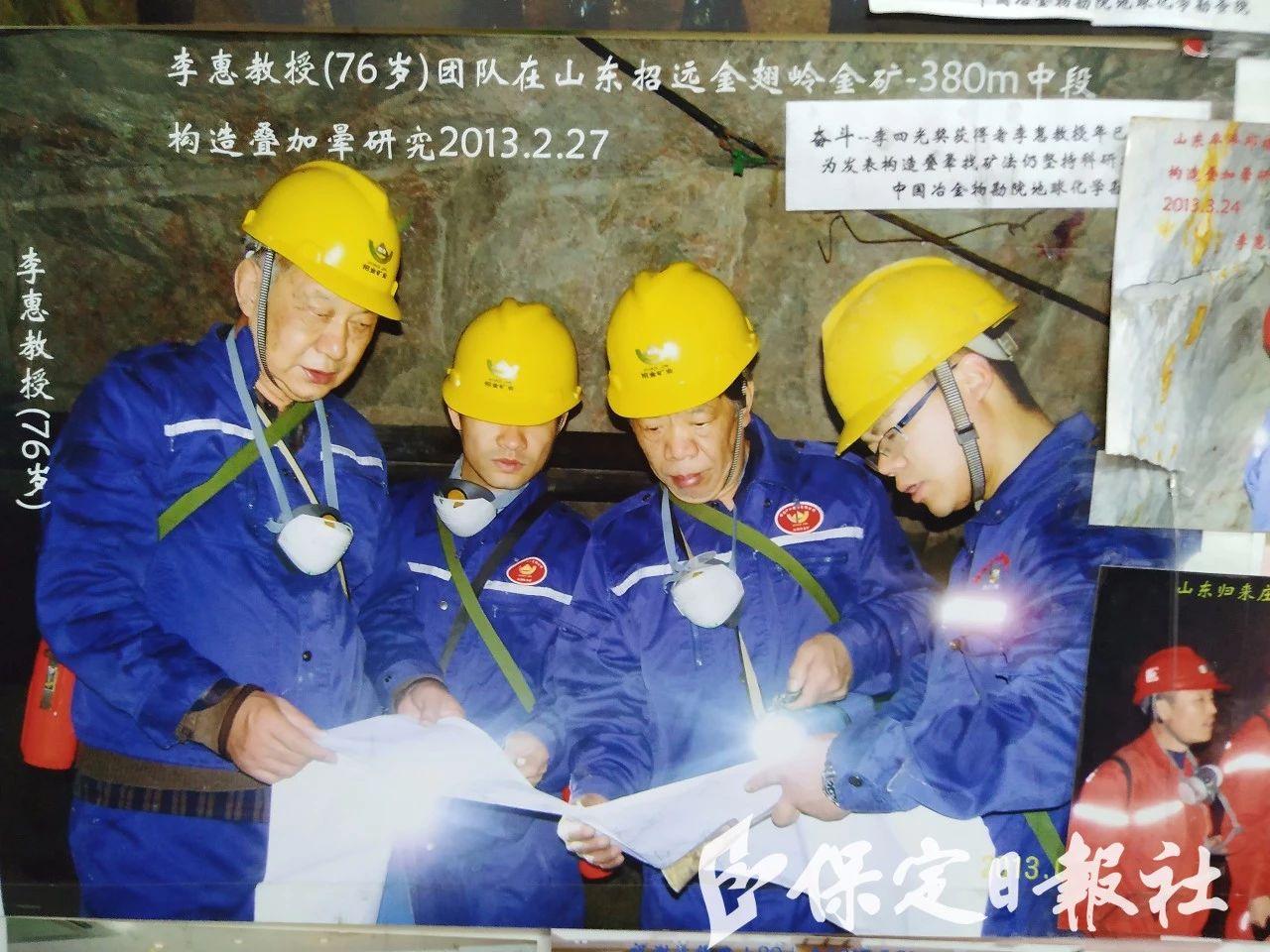

李惠不仅钻山,还要“下井”。为验证“构造叠加晕”模式和指导深度找矿、多找矿,他在一个个矿山乘罐笼上上下下;遇到斜井就爬上爬下。有的坑道内新开盲井,他就爬软梯子上下。坑道底部是泥水、顶部漏水,在潮湿的坑道观察采样,有时透不过气来,但他每次浑身泥水回到地面,看着采集的大量样品,又是那么地高兴。

1992年10月,李惠下坑道时,曾惨遭炮烟毒气窒息,后经抢救脱险。1997年前的10年间,他任物化探研究所所长,既要做好管理,还要带科研项目。有几年,科研人员都去搞见效快的项目了,所里就剩下了他一个人。他就聘2个人,坚持搞“构造叠加晕”研究。

李惠退休后,为推进这项科研成果,尽可能多地转化为生产力,曾反复去山东、河南的几十个金矿山“游说”。最终,90多座矿山用此理论指导找矿,90%的矿山找到了矿。

“踏遍青山人未老”,不乏现实版的其人其事。李惠退休20多年,就仍年年承担3-7个矿山深部预测项目,到每个项目必下坑道——60岁时,在陕西太白金矿爬软梯下坑道;70岁时,下了深800多米的山东乳山金矿坑道。一直到78岁时,他还爬多座矿山的几百米斜井、坑道。

这位体格硬朗、目光坚毅的82岁和蔼长者,聊起自身的既往历程,那种不忘初心、矢于科学的赓续追求,让人感味到:该是这样向上的人生。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国