广东中医药博物馆2024年度全国科普教育基地科普工作绩效自评报告

广东中医药博物馆自被认定为“全国科普教育基地”以来,在上级部门的关怀、领导下,充分发挥博物馆收藏、陈列、教育和研究四大职能,始终坚持以科普宣教、弘扬传统文化为主线,对社会大众尤其是青少年开展中医药文化宣教和科普活动工作。今年适逢广州中医药大学百年校庆,在校党委的领导下,在各职能部门的大力支持和密切配合下,聚焦学校中心任务,立足本职,结合社科普及工作,开拓发展,在中医药文化建设、中医药文化传承与传播方面取得了一系列令人瞩目的成绩。现将相关2024年度工作自评如下。

一、工作情况

(一)科普工作组织管理情况

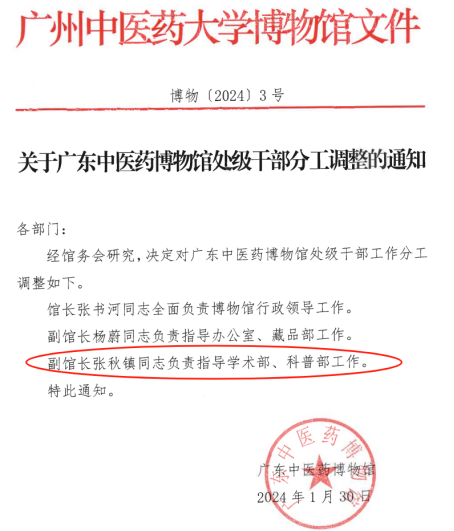

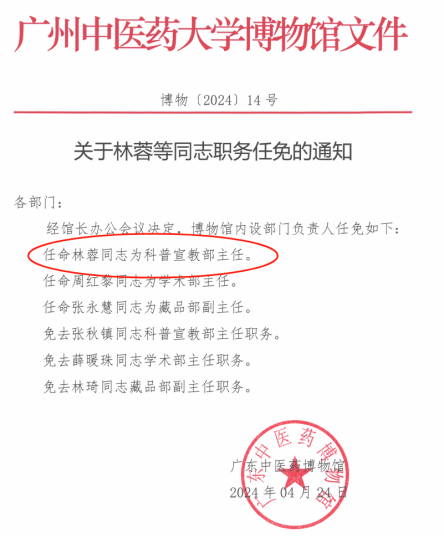

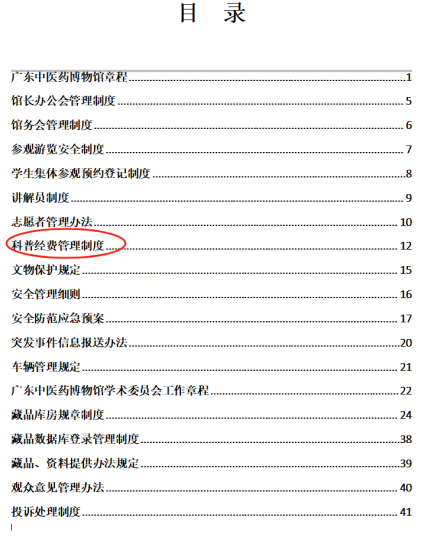

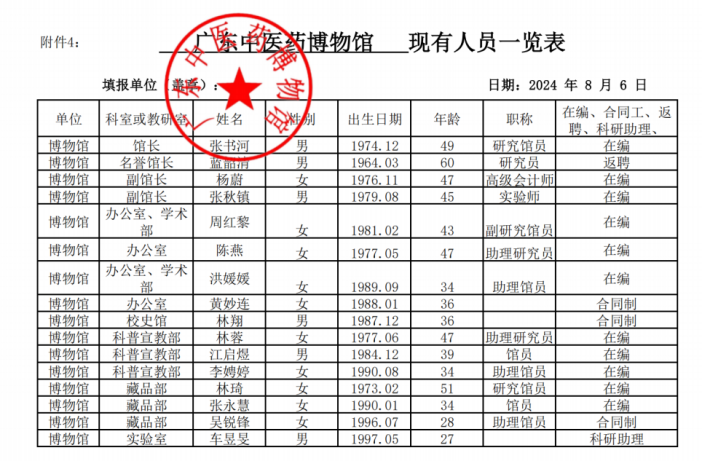

广东中医药博物馆成立于2006年,是经省委省政府批准设立的正处级公益一类事业单位,直属于广州中医药大学,学校于2024年1月完成处级换届,博物馆馆领导4人,其中馆长1人,名誉馆长1人,副馆长2人,其中1人主管科普宣教部。任命张秋镇副馆长主管科普宣教部,博物馆于4月完成馆内任免,任命林蓉同志为科普宣教部主任。博物馆设置科普宣传部,主要负责博物馆科普宣教工作、科普项目管理、文创产品开发、研学项目申报实施、志愿者团队管理等工作。博物馆每年工作总结及工作计划中均将科普宣教工作列为重要工作。制定专门科普工作制度并制定激励和支持科普的相关政策。

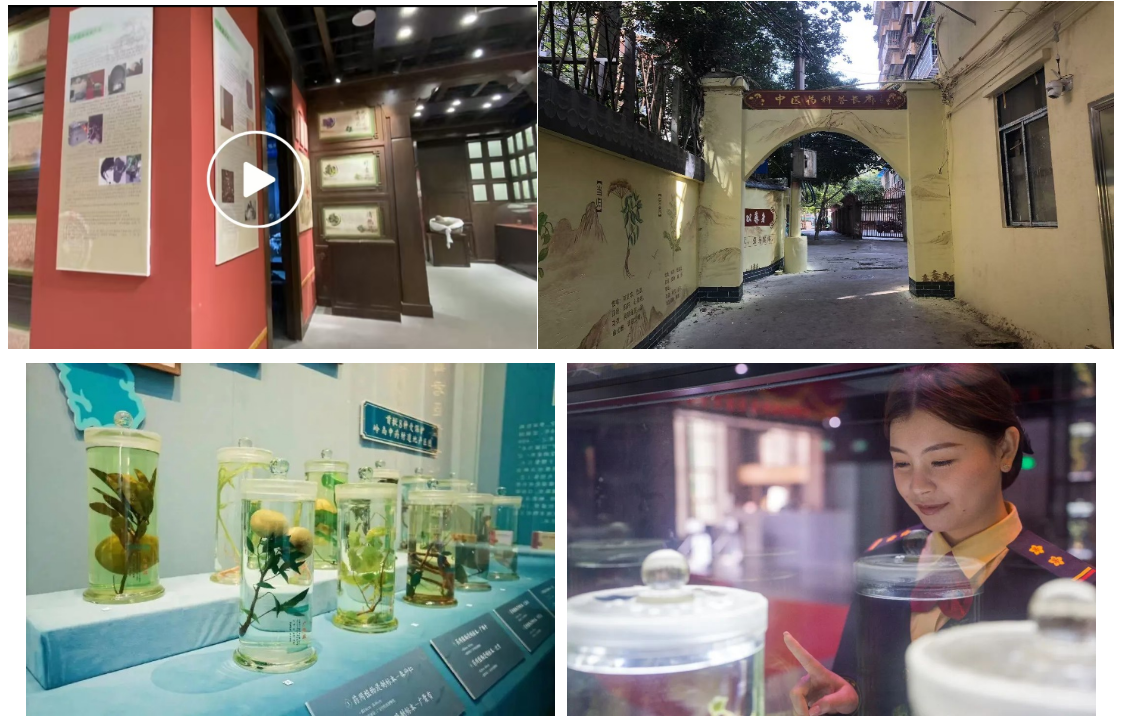

(二)本年度向公众提供科普服务工作基础情况

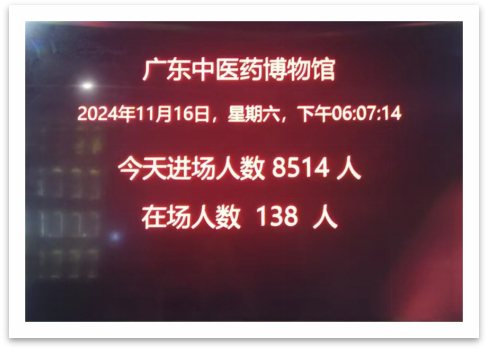

每年积极为公众提供服务,2024年已接待来自世界各地游客329298人次,其中境外游客4078人。特别是11月16日校庆日接待校友8514人。科普场所面积为8000平方米。今年完成广州中医药大学校史馆升级改造,新增邓铁涛纪念馆,完成智慧博物馆一期建设项目。完成10个临展。

(三)本年度开展科普活动情况

本年度,广东中医药博物馆充分利用“请进来”和“走出去”两大科普活动模式,在文博、科技、旅游、中医药及社教等领域,广泛开展中医药文化科普活动。

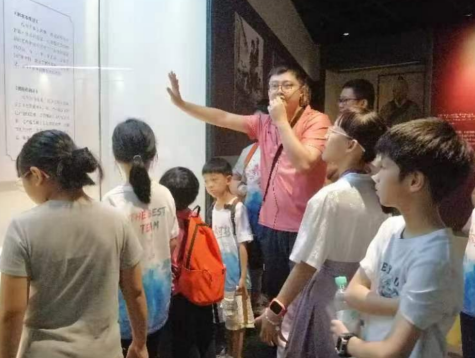

“请进来”系列活动:包括参观讲解、科普旅游、科普讲座、广场宣传、科普竞赛、技术培训、科普临展、科普汇演等多种服务形式。通过邀请公众参观博物馆,举办科普讲座和培训,让公众深入了解中医药文化。2024年已接待来自世界各地游客329298人次,其中境外游客4078人。全年共组织350余场定时讲解,并为500多个团体提供解说服务。

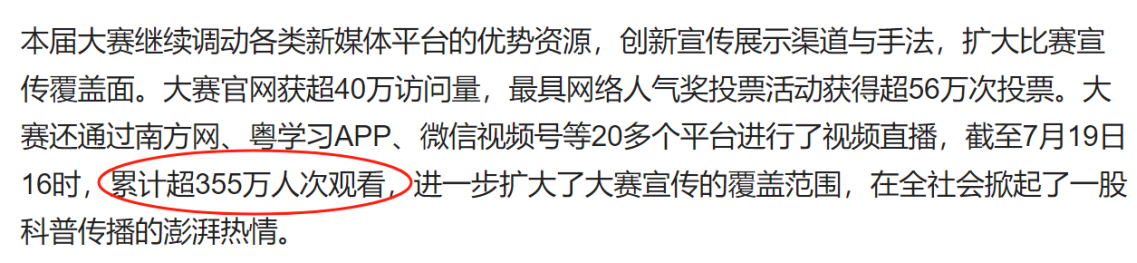

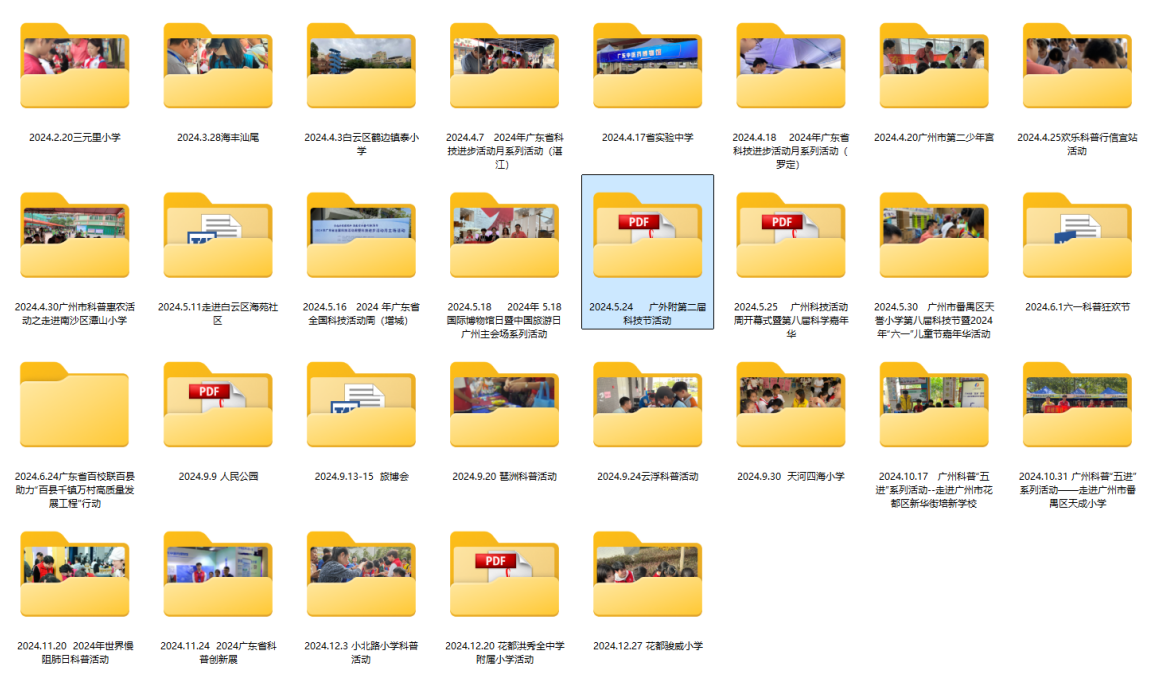

“走出去”系列活动:包括科普六进(校园、社区、乡村、企事业、机关)、广场宣传、科普讲座、技术指导、科普临展、交流学习等服务形式。博物馆工作人员和志愿者积极开展中医药文化科普宣传活动,将中医药文化传递到更广泛的受众中。全年外出科普活动40场次,共50天,受众超过11万人次。组织线上宣教10余场次,受众覆盖人数达到500万人次。

(四)在重要主题日期间举办主题科普活动情况

我馆于全国科普日期间举办《中医药,伴您一生健康》主题科普活动,在9月21日的广州科普开放日系列活动之2024年广州科普游活动中,开展了“厉害了我的中医之中医药伴您一生健康”中医药养生文化专题科普游体验活动。活动面向国家重大需求、面向人民生命健康需求等,为参加科普游活动的市民送上了一场中医药健康讲座《中医药,伴您一生健康》、一份内容丰富的科普读物《中医药科普知识摘》、一场生动精彩的广东中医药博物馆参观讲解及一份药韵飘香的养生美味午餐,共75人参加,活动深受游客的喜爱。

在其它重要主题日期间通过举办科普宣教活动,广东中医药博物馆成功提升了公众的科普素养,让更多人了解了中医药文化的历史渊源、基本理论和治疗方法,提高了公众的中医药养生意识和健康素养。科普团队参加全国科普日、全国科技活动周、国际博物馆日活动、世界慢阻肺日科普义诊、世界急救日活动、广东国际旅游产业博览会、广东省科技进步活动月、广东欢乐科普行、广东省科普创新展、广东省百千万高质量发展工程行动,六一科普狂欢日、广州科技活动周、广州科普日、广州科普自由行等活动,全年广州科普“五进”走进广东实验中学、南沙大岗中学、广外附中、三元里小学、鹤边镇泰小学、小北路小学、番禺天誉小学、南沙潭山小学、天河四海小学、花都新华街培新学校、番禺天成小学、广州监狱、市二宫、白云区海苑社区等,全年开展科普活动50天,共为11万余人提供科普宣传服务,让更多人了解了中医药文化的独特魅力和价值,增强了对中医药事业的认同感和归属感。

(五)通过网络媒体平台向公众公布开放信息

随着网络技术和信息化技术的发展,我馆大力发展“走出去——线上科普”服务方式,重视网络建设,建设了官网及微信公众号,基地网站http://gdcmm.gzucm.edu.cn/g/和微信公众号gdcmm2006 、参观预约系统:http://cgyyxt.gdcmm.cn/cmmvrs/web/index.jsp等及时更新,基地各项教育信息和活动项目均可在网上查询。2024年,博物馆公众号阅读数为799199人次,累计关注190240人,净增长关注112996人。

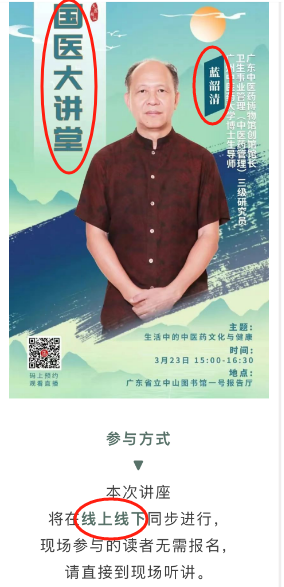

此外,还开展网络直播参观讲解、举办线上科普比赛、线上科普培训等,如3月23日参加国医大讲堂,为大家带来“生活中的中医药文化与健康”;7月参加广东科普讲解大赛;10月17日参加广州茶博馆公众/视频号、湾区青年说等,先后举办10余场活动,受众500余万人次。

(六)动员科技工作者开展科普服务情况

广东中医药博物馆领导高度重视科普宣教工作,不仅自己带头深入各科普基地开展科普宣教工作,不仅要求博物馆全员参与,还积极制订相关政策激励科普服务工作。全馆专业科普宣教人员16人,人人参与科普解说及基层科普宣教工作。现有专职科普人员16人,正高级3人,副高2人;博士2人,硕士8人。

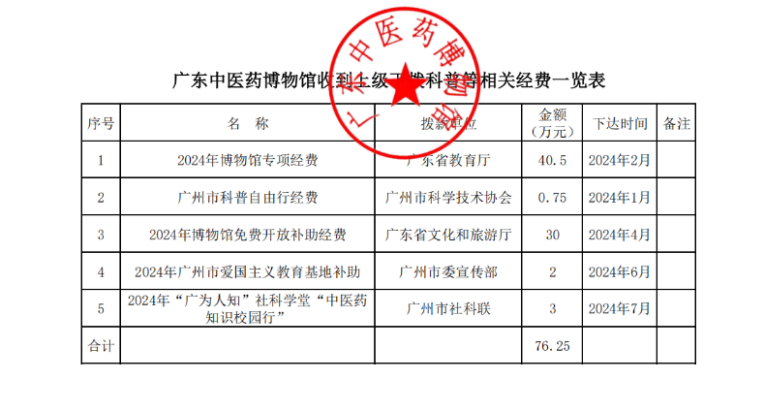

(七)科普工作经费及人员情况

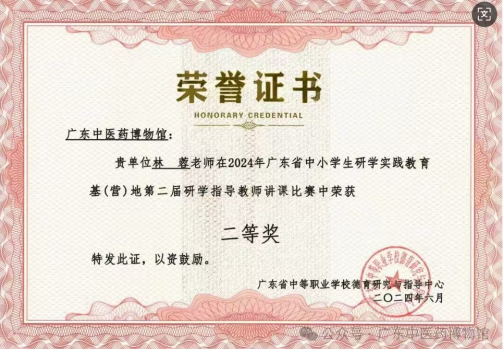

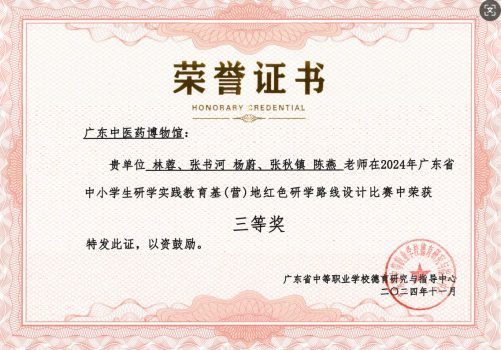

上级重视科普志愿者队伍的建设,全年投入资金约76.25万元用于开展科普相关工作。博物馆投入经费用于科普团队建设,通过组织培训、交流学习等活动,不断提升科普人员专业素养和服务水平。同时,博物馆还积极引进优秀人才,加强科普团队的人才储备和梯队建设。目前已拥有近260余人的博物馆解说队、岐黄科普会、中医远志队等三支科普力量及广大社会志愿者,全年完成近2万科普工时。做好三全育人工作,全年共选送博物馆优秀大学生志愿者参赛,荣获广东省科普讲解大赛三等奖1项,优秀奖2项,优秀组织奖1项;荣获中南五省高校博物馆讲解比赛三等奖1项;荣获“粤港澳大湾区中医药文化科普讲解大赛二等奖1项、三等奖1项,优秀奖4项”;广州市科普讲解大赛优秀奖1项等。

二、特色工作

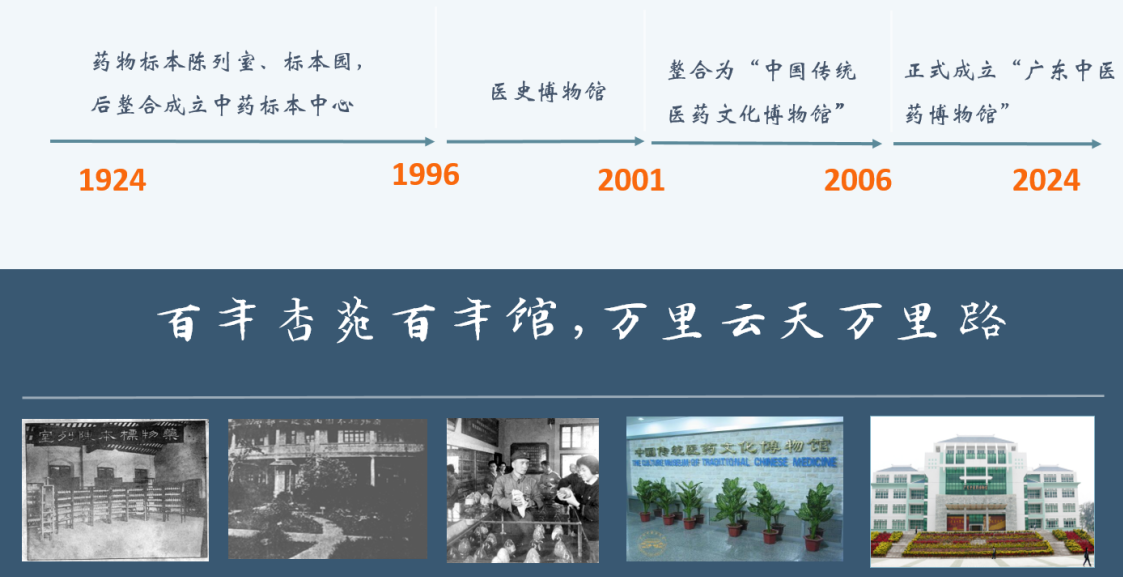

百年杏苑百年馆,万里云天万里路——2024年社科普及工作亮点和特色

学校在建校之初就建设了药物标本室与药物标本园,后整合成中药标本中心,1996年增设医史博物馆,2001年整合为广州中医药大学中国传统医药文化博物馆,2006年成立广东中医药博物馆。今年是学校百年华诞,我馆也相伴着学校迎来了百年岁月。在这个值得珍藏的年份,我馆举全馆之力,集全馆之智慧,结合社科普及工作,高质量完成各项工作。

(一)大力开展场馆建设,厚实科普场地资源

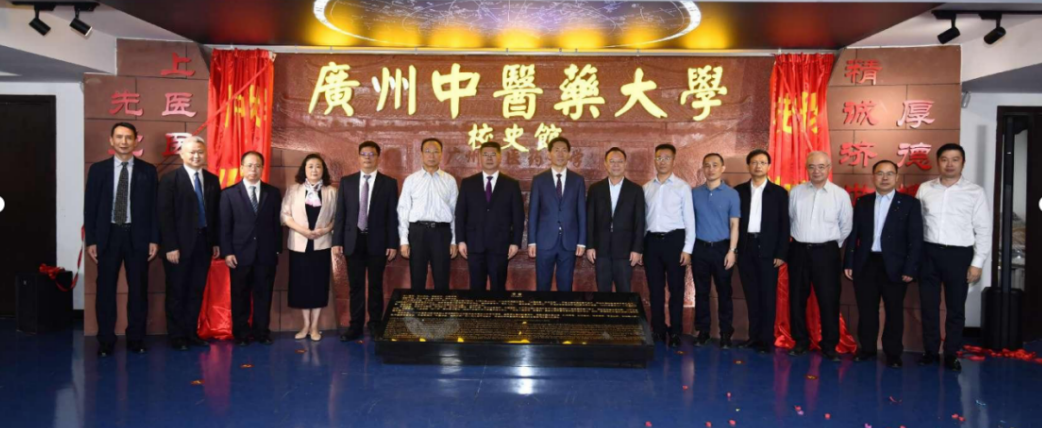

1.完成广州中医药大学校史馆升级改造

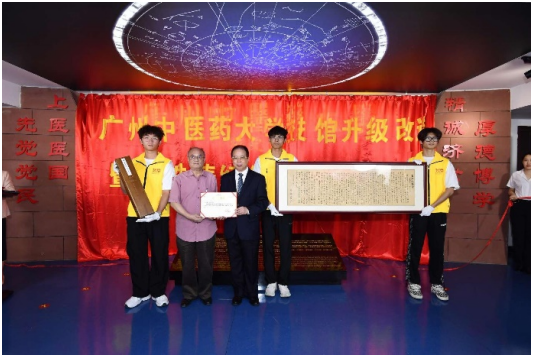

该项目6月完成招标,11月5日建成,改造面积1200平方米,校庆之日无数校友前来参观。此次改造在2019年校史馆的基础上对百年校史进行了更为详尽地梳理,对百年辉煌成就进行了详细地展示,对现有基础和成就进行了较为全面的陈列。此次改造获得了校友的大力支持,获赠百年陈皮漆盒和广东中医药专门学校重要史料,获陈李济长期借展百年陈皮。

2.完成邓铁涛纪念馆建设

该项目由采芝林药业捐赠200万元建设,于今年3月完成招标、合同签订工作,11月5日建成。是为纪念首届国医大师邓铁涛、传承其为中医药事业的振兴发展奋斗终生的“铁杆中医”精神而建设,以“生是中医人、大医精诚、我以我血荐岐黄、传承、寿而康、杏林之光”六大主题,全面而生动地展现了国医大师邓铁涛的生平事迹、卓越成就和崇高精神。建成后,其后人与弟子及社会各界均高度评价,参观者络绎不绝。

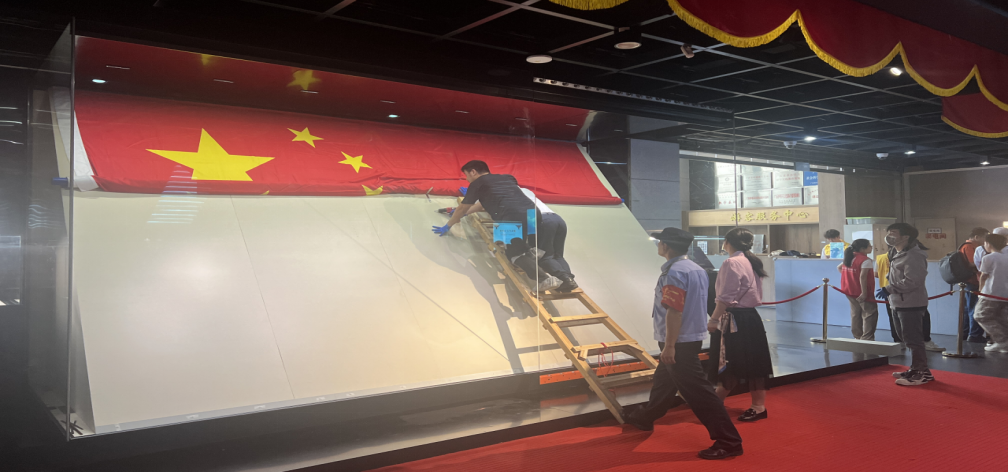

3.紧急受命完成五星红旗布展工作

在广州中医药大学建校100周年之际,学校获赠了天安门广场升起过的五星红旗。11月8日,由北京市人民政府天安门地区管理委员会正式赠予移交我校。我馆紧急受命显担当,克服困难,顺利完成了五星红旗的布展工作。红旗现已陈列在广东中医药博物馆的核心位置,博物馆镇馆之宝又添重器!

4.建设智慧博物馆,数字化融入宣教,助力文化传播

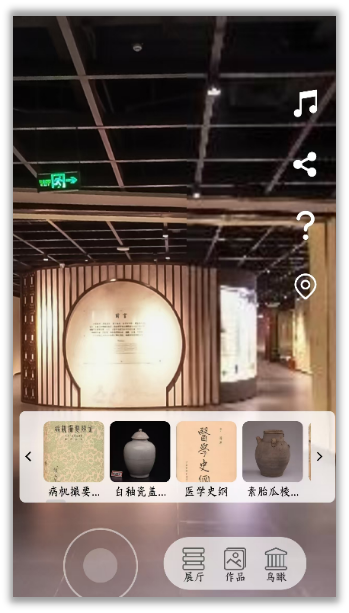

利用中央支持地方项目(100万元)完成了智慧广东中医药博物馆一期建设,完成100件展品3D扫描,数字化扫描工作登载《中国中医药报》头版,建成了7个虚拟展馆和1套智慧导览小程序,打造了5个交互项目,将科技融入中医药文化传播。

(二)开拓藏品征集新渠道,推动捐赠工作落实,藏品保护工作取得突破性进展。

本年度共接收捐赠36批次,多为校友捐赠。同时在学校的支持下,正在积极争取海关罚没珍贵相关物品,正稳步推进中。此项工作的开展,必将丰富馆藏,推动一级馆藏品部分的建设。《广东中医药博物馆馆藏文物预防性保护方案》首获国家文物保护资金支持,将为一级馆建设提供支撑。同时开展了多项文物保护工作,完成了4727件藏品的拍摄和扫描,推动了藏品数字化保护。

(三)壮大科普队伍,发挥文化育人,开拓志愿服务

我馆积极发挥文化育人功能,是全校师生学习专业课、校史文化的第二课堂,并积极走进中小学校弘扬中医药文化。重视志愿者服务,建立了解说队、岐黄科普会、中医远志队等服务队伍,荣获广东省科普讲解大赛三等奖等15项奖励。同时积极开展社会志愿者招募工作,利用社会资源弥补办馆人力不足局面。

(四)规范、推进文创工作,丰富科普宣教活动资源

规范文创管理工作,制定了相关制度,实现文创销售工作落地。高效率完成校庆文创产品研发任务,研发产品8款并在校庆期间售卖。

(五)高质量开展科普宣教活动

采用“请进来”“走出去”的方式开展科普活动800余场,线上线下受众人群500万人次以上。

1.开展“参观讲解宣教服务”

馆内参观人近33万人次,开展团体讲解宣教服务700余场,其中定时免费讲解宣教服务350余场,接待阿联酋酋长哈伊马角、二十国领事等外国政要、境外专家4078人次。校庆当天参观量几乎达到了平日最高客流的三倍,8514人次。

2.举办了百年校庆第一场学术会议、3场校庆重点学术会议并指导一场学术会议

1月20日,我馆承办了百年校庆首场学术活动——“世界中医药学会联合会中医药文化专委会2023年度学术年会”,来自海内外的300名专家共同探讨中医药文化的传承与发展。11月29日我馆在佛山举办了“2024年粤港澳大湾区学术研讨会——国际中医药文化研究与传播学术研讨会”,该场会议是校庆重点学术会议,会议征集了学术论文近200篇,其中入选会议论文100篇,来自香港、澳门、内地的专家学者近200人齐聚一堂,共同探讨中医药文化高质量发展与传播。同时我馆积极承办了“2024年第二届干细胞与中医再生医学国际论坛及2024年中医药文化交流活动”“第三届食养食疗国际研讨会暨大健康产业赋能峰会”,并指导举办“中国民族医药协会中医药(民族医药)博物馆专业委员会第三届学术会议”。

3.推进研学工作

新增“文化自信、爱国主义”“职业体验”“探知自然能力”3条研学路线,目前全馆提供研学路线共11条。各类活动不仅丰富了公众的科普知识,也提升了博物馆的社会影响力和美誉度。并开始产生效益。

4.开展“科普六进”活动

开展科普六进(校园、社区、乡村、企事业、机关)、广场宣传、科普讲座、技术指导、科普临展、交流学习、线上科普宣教等中医药文化科普宣传活动,将中医药文化传递到更广泛的受众中。共计外出科普活动40场次(约共50天),受众超过11万人次。如先后外出参加全国科普日、全国科技活动周、国际博物馆日活动、世界慢阻肺日科普义诊、世界急救日活动、广东国际旅游产业博览会、广东省科技进步活动月、广东欢乐科普行、广东省科普创新展、广东省百千万高质量发展工程行动、六一科普狂欢日活动,并走进广东实验中学、南沙大岗中学、广外附中、三元里小学、鹤边镇泰小学、小北路小学、番禺天誉小学、南沙潭山小学、天河四海小学、花都新华街培新学校、番禺天成小学、广州监狱、市二宫、白云区海苑社区等。

5.举办临展

(1)《百年广中医 图片话史略——广州中医药大学百年校史图片展》

展览于11月11日在三元里校区及大学城校区展出,共展出60个展板,完整展示了学校百年历程,让全校师生和校友对校史有更进一步地了解,本科评估专家在实地考察时也驻步观看。

(2)藏医药文化展览暨中藏医学交流会

今年正值广东援藏30周年之际,我馆积极承办“藏医药文化展览暨中藏医学交流会”。内容包括举办期藏医药文化特展、举办中藏医学交流论坛1场及大讲堂1场、义诊1场、科普活动2场。本次活动的开展,促使我校成为藏医药文化在粤传播的第一站,有力地促进中藏医学的交流互鉴,也促进了中藏民族的交往交融。

(3)其他临展

此外,还有“本草匠心—传统制剂方法和中药炮制技术展”“本草丹青-2024壶公画展”“百年岐黄 逐梦一流”“中医药文化科普图片展(广州监狱站)、(镇泰小学站)、(佛冈中学站)” “参赞天地——岭南传统中医药非遗展”“侨行万里一脉岐黄”华侨华人与中医药文化展等临时展览8个,其中“百年岐黄 逐梦一流”展在香港、美国巡展,《本草匠心》入选2025年度广东省流动展览,2个展览获奖。其中首次进入广州监狱开展科普宣教和展览。

6.首次尝试策划并完成沉浸剧《铁杆中医邓铁涛》

该剧由广东中医药博物馆、肇庆市戏剧家协会共同举办,吸引了社会各界人士的广泛关注和高度评价。共分《望·海暗潮断浪》《闻·国破家何在》《问·千秋业在今》《切·岐黄路万里》四幕戏,借助时下大热的“博物馆+”沉浸式戏剧形式,引领观众感受、见证、体悟首届国医大师邓铁涛为中医学传承与发展而奋斗的波澜壮阔的一生。该剧公演五场,吸引了社会各界人士的广泛关注和高度评价。

7.首次组织3个全国性的评选竞赛活动

我馆联合广东省养生文化协会共同主办了“粤港澳大湾区中医药(民族医药)文化科普讲解大赛”“粤港澳大湾区中医药(民族医药)文化精品陈列展览评选与推介活动”,并承办了广东省广播电视局的“健康有趣 剧美好”微短剧剧本创作大赛,极大地促进了中医药文化的传承创新。

8.加强科研平台建设

数字中医药文化与传播重点实验室建设,完成了中期检查,成功申报了广东省社会科学界联合会委托重点项目。

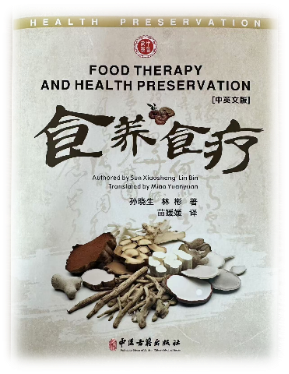

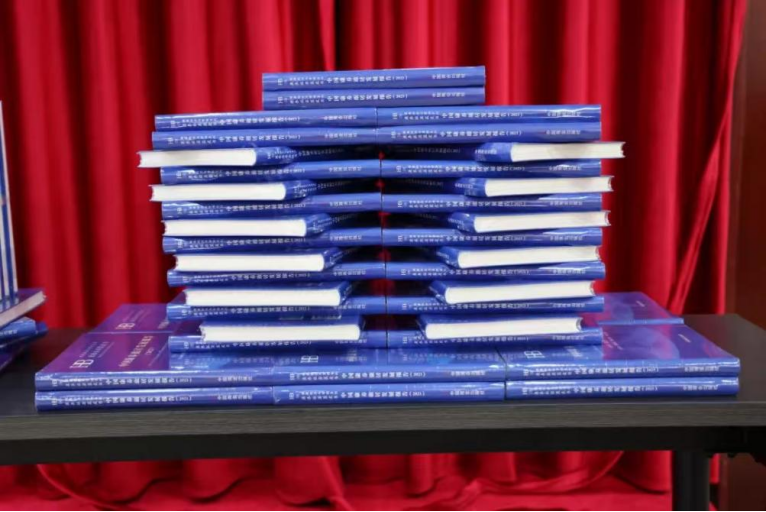

9.标志性著作出版

出版《岭南文化辞典》和《筚路蓝缕启杏林 百年峥嵘育英才—近代广东中医药教育历史图册》。《岭南文化辞典》于今年6月正式出版,该书是被列入《广东省建设文化强省三年行动方案(2019-2021)》的重点工程。我馆负责编撰医药卷和人物卷医家部分,集中反映了岭南医药从先秦到近代的辉煌成就。《岭南文化辞典-中医药卷》必将助力文化强省、中医药强省。

10.开展系列讲座

面向广大群众举办多场学术讲座。如邀请王永炎教授、刘小斌教授、郑洪教授共同为“数字中医大讲堂” 开展科普讲座,张书河馆长亲自讲述《基于临床诊疗实践的中医药文化自信》;蓝韶清名誉馆长在第四届国际健康旅游大会做题为《广东康养旅居中医药文化体验与推广模式创新研究》报告;张秋镇副馆长在“广州科普日”做《中医药伴你一生健康》科普讲座等。其中,“广为人知”社科学堂“中医药知识校园行”《中医药,护您一生健康!》公益讲座10场,服务10间中小学,受众2700余人。

11.开展合作交流,指导科普宣教建设

加强与其他博物馆、文化机构的合作交流,通过联合办展、展品互借等形式,拓宽了展览资源,提升了本馆的影响力,开展了广州老干大学展示厅、广州市文化馆“参赞天地——岭南传统中医药非遗展”、广州市华侨馆的“侨行万里一脉岐黄”华侨华人与中医药文化展、西藏林芝市藏医院中藏医文化馆、广州市市科协龙津社区中医药文化展、广东非遗馆岭南中医药文化多媒体展示、与广州地铁共同举办“走进神秘‘中药水晶宫’感受中医药文化的浪漫”直播活动等10余个合作项目。

12.推动“国家一级博物馆”申报建设

博物馆积极创建国家一级博物馆,从年初启动工作到申报,仅有2个8月不到的时间,同志们克服困难,积极完善各项条件、梳理资料,并参考相关资料,聘请专家进行辅导。通过申报,我们了解了过程,积累了经验,今后将根据收到的反馈情况,不断夯实条件基础,争取多方支持,早日晋级一级馆行列。存在的差距:发现在安防设施、库房建设,藏品收藏和保护、科学研究、科普展览、国际交流、人才队伍等方面存在不足。改进措施:已完成两间库房的改造,完成了消防和安防改造,开展藏品数字化保护。

三、问题与不足

(一)存在问题

1、人员问题:突出表现在工作人员年龄大于45岁以上比例占较高,后备力量严重不足且人员总数明显低于国家二级博物馆的标准,极不利于博物馆的可持续发展。

2、经费问题:相较于同类级别的国家二级博物馆,我馆在经费方面存在严重不足,藏品征集费用更是缺乏。

3、对比国家一级博物馆软硬件条件差距明显:标准化库房建设欠缺,在藏品的数量和质量方面,也达不到国家一级博物馆的要求,科研水平、展览数量和质量无有待提高。

(二)2025年努力的方向

1、逐步攻坚,为争创国家一级博物馆创造条件。

2、开展国际中医药文化研究与传播项目,全面提升社会服务功能和文化传播辐射力。

3、加强藏品征集和保护、利用工作。

四、工作建议

1.加大投资力度:希望能显著增加对基地建设经费的投入,旨在引入更多高质量的科普教育资源和先进设施。通过策划丰富多样、引人入胜的科普展示、动手实验及沉浸式体验活动,不仅拓宽公众的知识视野,更让学习过程充满乐趣与探索的喜悦。

2.强化宣传推广:为了提升科普基地的社会影响力与知名度,希望加大对各基地的宣传力度。通过多种渠道和创意方式,增强居民对基地的认知与兴趣,积极鼓励他们走进基地,亲身体验科普的魅力,从而激发对科学知识的热爱与学习动力。

3.深化人才培育:为了不断提升科普工作的专业性和影响力,希望能定期举办专业培训班与高端研讨会,旨在精心培养一批具备专业素养和创新能力的科普工作者及志愿者队伍。通过这些举措,进一步夯实科普队伍的基础,为科普事业的蓬勃发展注入强劲动力。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国