近日,中国农业科学院植物保护研究所农药应用风险控制创新团队首次揭示了大型溞在新烟碱类杀虫剂和三唑类杀菌剂环境相关浓度条件下长期联合暴露,从个体到种群水平跨代毒性效应及机制。相关研究成果发表在《有害物质杂志(Journal of Hazardous Materials)》上。

目前,农药在环境中对非靶标生物造成的毒性影响,通常按化合物有效成分单独进行评估,往往忽略混合物在环境相关浓度下的联合毒性效应。通常针对个体水平进行风险评价,缺乏对种群代际毒性效应影响的研究,可能导致对实际风险的低估。

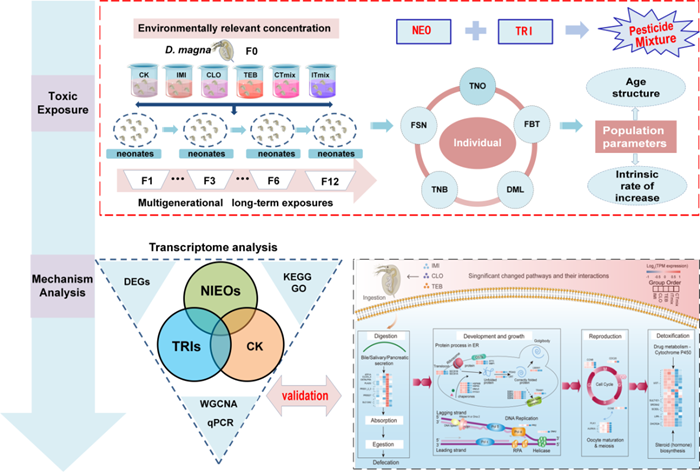

该研究监测了全国10个省市区域470个农田水环境样本中农药污染赋存水平,发现新烟碱类和三唑类农药吡虫啉、噻虫啉、戊唑醇共有检出率超过50%。将大型溞分别暴露于单独和混合农药环境浓度下长达12代,发现在混合农药环境暴露后,随着时间的推移,其子代种群密度、内禀增长率、年龄结构、繁殖力均显著降低。利用组学等技术,阐明了混合农药暴露诱导大型溞子代卵母细胞减数分裂、卵子发生畸形功能性障碍的致毒机制。该研究为农药在环境浓度条件下的生态风险识别提供理论依据,建议农药环境风险评估应从个体水平拓展至种群层面多代毒性效应评价。

该研究得到国家自然科学基金等项目的支持。(通讯员 郭建英)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国