我国新疆南部,天山、昆仑山、阿尔金山从三面合围出塔里木盆地。作为我国最大的内陆沉积盆地,这里有浩瀚的塔克拉玛干沙漠,狂风呼啸,沙丘连绵,仿佛大自然用雄浑的笔触勾勒出的壮丽画卷;这里也有古老的河流与绿洲,以及深埋地底的能源宝藏,生命在这片看似荒芜的土地上顽强绽放,演绎着坚韧与生生不息。在这片土地上,石油人前赴后继,树起出征的旗帜,深研地层,剖析沉积序列,铸就了“我为祖国献石油”的铮铮誓言。30多年前,何登发从这里起步,开启了自己的石油征程。

▲何登发

塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地、柴达木盆地、渤海湾盆地……何登发寻遍山川盆地,在峻岭和沟壑中,镌刻下自己“踏遍千川,只为点亮能源之光”的勘探格言。作为石油科研工作者中的一员,他深耕地质勘探领域,以理论支撑油气勘探开发,与千万中国石油人一道,在地底深处树起一座座“明星地标”,为保障国家能源安全作出了重要贡献。

理论支撑实践,助力超深层油气勘探开发

“瀚海阑干百丈冰,愁云惨淡万里凝”,塔里木盆地,广袤而神秘。无垠的沙漠与雄伟的山脉交相辉映,诉说着亿万年的沧桑变迁,也承载着无尽的地质传奇。多年来,茫茫戈壁上留下了何登发团队探索的脚步,更见证了他们的付出与收获。

亿万年沧海桑田让石油深埋地下,也为人们找寻它们留下一个个难题。为了确定其具体位置,需要石油勘探人员运用地质知识,了解沉积地层和构造特征,从而找到油气生成和聚集的有利地带和分布规律。1995年,初出茅庐的何登发,领衔了中国石油天然气总公司成立的塔西南石油地质综合研究联队。3年多时间里,他带领联队成员跑遍西昆仑山前、南天山西段“马蹄形”区域的每一条河谷,沿着河谷进行构造要素、烃源岩、储集体的观察测量与采样,对已有的反射地震剖面运用先进的构造地质学理论进行细致解释。他们在完成的综合地质评价报告中凝练出塔西南坳陷油气地质的主要特征,提出了八大勘探方向。

这份报告对塔西南地区其后的勘探与研究部署产生了深远影响,近年在柯克亚外围、喀什山前、麦盖提上斜坡的油气勘探突破在这份报告中都给出了相应的地质模型。“石油首先发现在地质家的脑海中”,21世纪首年阿克莫木气田的发现,就采纳了何登发经过深入研究提出的构造模型。这一模型综合了地表测量、钻井数据、地震解释,给出了精细的双重构造的几何学与运动学模型,不仅指导了浅层的勘探发现,还预言了深层还有更大规模。此后多年,他继续在更深、更广、更长的时空中探索着塔里木盆地的结构、成因与油气分布问题,同样取得了不俗的成绩。

▲何登发与博士导师李德生院士(左)交流讨论

除塔里木盆地之外,何登发还在李德生、童晓光、张国伟、贾承造等前辈的指导下,以四川与鄂尔多斯等克拉通盆地为主要研究对象,深耕沉积盆地的地质结构与成因机制研究,发展了活动论构造历史观与活动论构造-古地理思想,提出并完善了“克拉通多旋回叠合盆地”的原型盆地恢复方法与构造成因理论,系统地复原了三大盆地不同地质时期原型盆地的构造-沉积环境、沉积充填序列与原型盆地叠加过程,指出叠合盆地中下组合是我国海相盆地油气勘探的主要接替领域。这一理论如同一把“钥匙”,开启了克拉通海相盆地油气勘探的神秘之门,也支撑了相关风险井位的重大发现,为我国探索深层-超深层的含油气性,加快推进超深层碳酸盐岩新领域勘探进程积累了宝贵经验。近年来,他开展前寒武纪盆地研究,并把中元古界、新元古界这些层系形象化地比喻成“盆下盆”,他认为这些盆地具有“宽裂谷”结构,有着丰富的油气资源潜力。

中国石油天然气发现的传奇不断被书写,一定是在先进理论的指导与石油人的不懈努力下慢慢实现的。作为其中的一员,何登发团队探索的脚步也从未停滞。根据“中国海相克拉通盆地成因”的特殊性,他带领团队持续丰富“活动论构造-古地理”和“多旋回叠合盆地”的学术思想,建立并完善了“原型盆地”与“含油气系统旋回”的分析方法,为我国海相沉积盆地的构造解析与油气地质研究拓展了新的学术思路。他提出的“多旋回叠合盆地立体勘探论”概念,为我国大型叠合沉积盆地的油气勘探提供了新的参考与借鉴模式,不仅为塔里木盆地的油气勘探提供了重要的理论基础,让人们能够更加准确地把握这片土地下油气资源的分布,也为四川、鄂尔多斯、准噶尔等盆地的超深层勘探奠定重要学术基础。

“目前,全球超深层油气勘探已发现52个埋深超过8000米的油气田,主要分布在美国墨西哥湾深水盆地,中国塔里木盆地、四川盆地与准噶尔盆地。”何登发介绍,我国超深层油气资源占剩余总资源量的33%,是今后油气勘探的重要接替领域。而随着我国油气勘探开发逐渐进入万米深地空间,超深层高温高压环境下油气地质条件与分布规律,超深层勘探目标的地质类型、大型成藏地质单元与规模富集区带的预测方法,超深层油气勘探相配套的关键技术与装备则成为下一步科研攻关的重点方向。

“理论源于实践,在实践中进一步完善并反馈于实践,形成了良性循环,这也是石油地质研究之必然。”何登发还根据塔西南、库车与准南等地的多年探索实践,与同事一起提出并完善了前陆冲断带构造建模的“四步法”,建立了双指向前陆冲断带的构造楔扩展模型,并在中西部15个前陆冲断带广泛应用与检验,在这些地区的构造建模与风险勘探井位论证与突破中发挥了重要作用。通过对天山南、北山前带的研究,他们大幅提高了油气圈闭有效性分析精度,为库车坳陷的克深-大北气田和位于准噶尔盆地南缘的霍尔果斯油田、玛河气田的发现提供了构造学基础。

探秘多重滑脱,解锁常非一体“聚宝盆”

在全球能源转型与多元化发展的趋势下,2015年开始,北美页岩革命逐步由1.0向2.0时代跨越。作为北美之外最大的页岩气生产国,我国则以四川盆地及其邻区为重点,逐步实现了页岩气资源规模效益开发。也是在这一年,何登发作为负责人,负责国家自然科学基金重点项目“四川盆地东部多重滑脱构造变形系统及其控油气作用”,开启了对四川盆地东部地质时空演化与油气聚集规律的探索。

作为我国常规油气大型集聚区和非常规油气(页岩气)巨大潜力区,四川盆地周缘高山环绕,盆内丘壑纵横、河流交织、秀美富饶。在漫长的地质历史中,这里经历了多次构造运动的洗礼,板块的碰撞、挤压与拉伸及多滑脱层的共同作用,使这里的地质构造变得极为复杂。何登发深知,要深入认识这一地区的地质结构,了解其资源、环境特点,刻画盆地的构造演化历史是重要基础;而恢复地质历史时期的原型盆地,复原其叠加演化过程是完成盆地构造演化“刻画”的重要途径。

“川东地区属于隔挡式背斜带,就像跨栏,一个接一个,非常复杂。这种分层滑脱变形的构造,当时无法做到全面解释分析。构造这么复杂的地区,天然气是如何得以储存的?我们只能逐步解析,一个带一个带地开始研究。”4年间,何登发带领项目团队翻山越岭、攻坚克难,对四川盆地东部的地质构造进行深入分析,识别出了三叠系嘉陵江组-雷口坡组膏盐岩、志留系龙马溪组泥岩和寒武系高台组盐岩三套主要滑脱层,明确了川东褶皱冲断带分层滑脱构造变形特征;并厘定出中、新生代两期主要构造事件,探讨了研究区构造运动学过程。

在这些项目成果基础上,何登发团队继续深入研究,通过开展构造应力场、异常流体压力场与岩石流变学等综合研究,以四川盆地东部及湘鄂西地区为研究基地,逐步建立了“多重滑脱构造变形系统与油气相对稳定保存单元理论”,为这一地区探索油气聚集规律和确定勘探新领域提供了重大的理论支撑。

事实上,滑脱构造是因岩石圈中不同岩层之间存在物理性质差异,导致岩层在一定的应力条件下沿着某些薄弱面发生剪切滑动的构造现象。在四川盆地东部及湘鄂西地区,这种滑脱构造存在多个层次和不同的滑脱面,形成了复杂而又独特的地质构造体系。在地质演化的过程中,滑脱层起到了缓冲和保护的作用,使得岩石圈在构造运动的冲击下能够相对稳定地保存下来。这种相对稳定的保存方式,才能为油气的生成和储存提供良好的地质条件。

“多重滑脱构造变形系统”不仅仅是一种地质构造现象,更是大陆岩石圈保存的一种重要方式。随着研究不断深化,何登发团队提出,受控于滑脱层的“相对稳定保存单元”是川东-湘鄂西等复杂构造区油气赋存的有利单元。这些相对稳定保存单元就像是地质宝藏的“保险箱”,为油气的聚集提供了安全的场所。这一发现,为涪陵-丁山、威远、蜀南、昭通等地区龙马溪组大型页岩气田群的赋存提供了理论依据,也为分层大规模立体开发奠定了岩石力学基础。

▲何登发向戴金星院士(右)介绍展板内容

2020年10月,国家自然资源部专家组审查通过中国石化的《东胜-平桥西五峰组-龙马溪组页岩气探明储量新增报告》,正式确认了这个位于重庆南川区的页岩气资源新区块,其探明地质储量达到1918亿立方米,这也是国内首个得到确认的常压页岩气资源区块。而这个新区块,打破了我国以往页岩气勘探开发大都集中在地质条件相对简单、保存条件相对较好的区域的传统,处于复杂高陡构造带,地下发育的断层多、地层倾角大的区带,这也再次丰富了“多重滑脱构造变形系统与油气相对稳定保存单元理论”的实际应用。

作为我国页岩气商业开发的开端,涪陵页岩气田不仅是我国首个实现商业开发的大型页岩气田,也是我国页岩气勘探开发的重要突破点。这一气田的发现与开发,推动了我国成为除北美以外首个实现页岩气商业开发的国家,为全球页岩气发展提供了“中国样本”。截至目前,涪陵页岩气田已累计探明页岩气储量近9000亿立方米,占全国页岩气探明储量的34%,累计产量超过650亿立方米。洁净、高效的页岩气从几千米深的页岩层中被“榨”出,“搭乘”川气东送管道,进入沿线千家万户,可供约1.3亿个家庭使用一年。

一串串令人瞩目的数字背后,是包括何登发团队在内的中国石油人的拼搏与奉献、智慧与担当,他们以扎实的专业知识为基石,以顽强的毅力和不屈的精神为支柱,不断解锁这片广袤土地上的油气宝藏。

师恩难忘,躬身承之启新程

1985年,18岁的何登发考入西北大学地质学系,研习矿物岩石学。在大四时接触了石油地质课程,从此,便与油气勘探结下了不解之缘。本科毕业后,为了在油气研究领域更上一层楼,他考入北京石油勘探开发科学研究院研究生部,师从我国著名地质学家、时任塔里木勘探开发指挥部总地质师童晓光教授。

▲何登发与硕士导师童晓光院士(左)交流讨论

“读硕士期间,正值塔里木石油大会战,我有幸参与其中。”塔里木油田地温梯度低、油藏埋深大且地质构造复杂,在这充满挑战的环境中,何登发跟随导师童晓光院士细致地开展盆地油气分布规律和勘探方向研究,在这里积累了丰富的实践经验。“童老师思维超前,对勘探问题有着深刻独到的见解。他要求学生每周五到他宿舍汇报一周工作情况,在交流中启发点拨学生,让学生意识到自身思考的不足,极大地提高了学生的思考能力和创新思维。”何登发回忆道,在对库车坳陷的看法及盆地内部一些问题的探讨中,童老师的见解让他受益匪浅。

“童老师注重对文献的积累梳理与深度思考,他给我的第一篇文章是1988年怀特写的《勘探和开发中油气成藏组合图》(Oil and Gas Play maps in Exploration and Development),要求查阅该文章的全部参考文献,包括其‘爷爷辈儿’‘父亲辈儿’的文献。”何登发仔细研读这些文献整整花费了10个月时间,对相关领域的来龙去脉、现状及研究方法等有了更深入的理解和认识,为后续科研工作打下了坚实基础。塔里木会战期间,童晓光带领团队创造性地提出塔里木盆地具有叠合复合性质,确定了油气分布规律和勘探方向。这项研究获得中国石油天然气总公司科技进步奖一等奖,为塔里木石油会战及后续的勘探开发提供了方向性指导。何登发的硕士毕业论文也是围绕“塔里木盆地塔北隆起中段石炭系油气区带分析”展开,他凭借优异的成绩,被评为1992届优秀毕业生。

硕士毕业后,何登发继续在勘探院研究生部攻读博士学位,师从我国著名石油地质学家李德生院士。“李先生是我国石油地质泰斗,他治学严谨、一丝不苟,用自己的一生诠释了何为科学家精神。”何登发说,李德生院士对科研精益求精,对学生要求非常严格,他求实创新、奖掖后学的精神更是为每一个学生树立了榜样。“李先生还非常注重对学生综合能力和全局意识的培养。3年间,学生得到了极大的锻炼和提升。”他回忆说,在盆地分析课上,老师布置作业要求学生对中国西部、东部、中部盆地的特征进行总结,并写出相应的论文。“这个作业看似简单,实际上需要学生阅读大量资料、进行画图分析及综合思考。我当时虽然交了作业,但现在回想起来并没有做到最好。”此后的近30年间,何登发在“多旋回叠合沉积盆地”研究领域深耕,并在2022年李德生院士学术思想研讨会暨庆祝李院士百岁寿辰活动上作报告,向老师汇报了自己最新的研究成果。

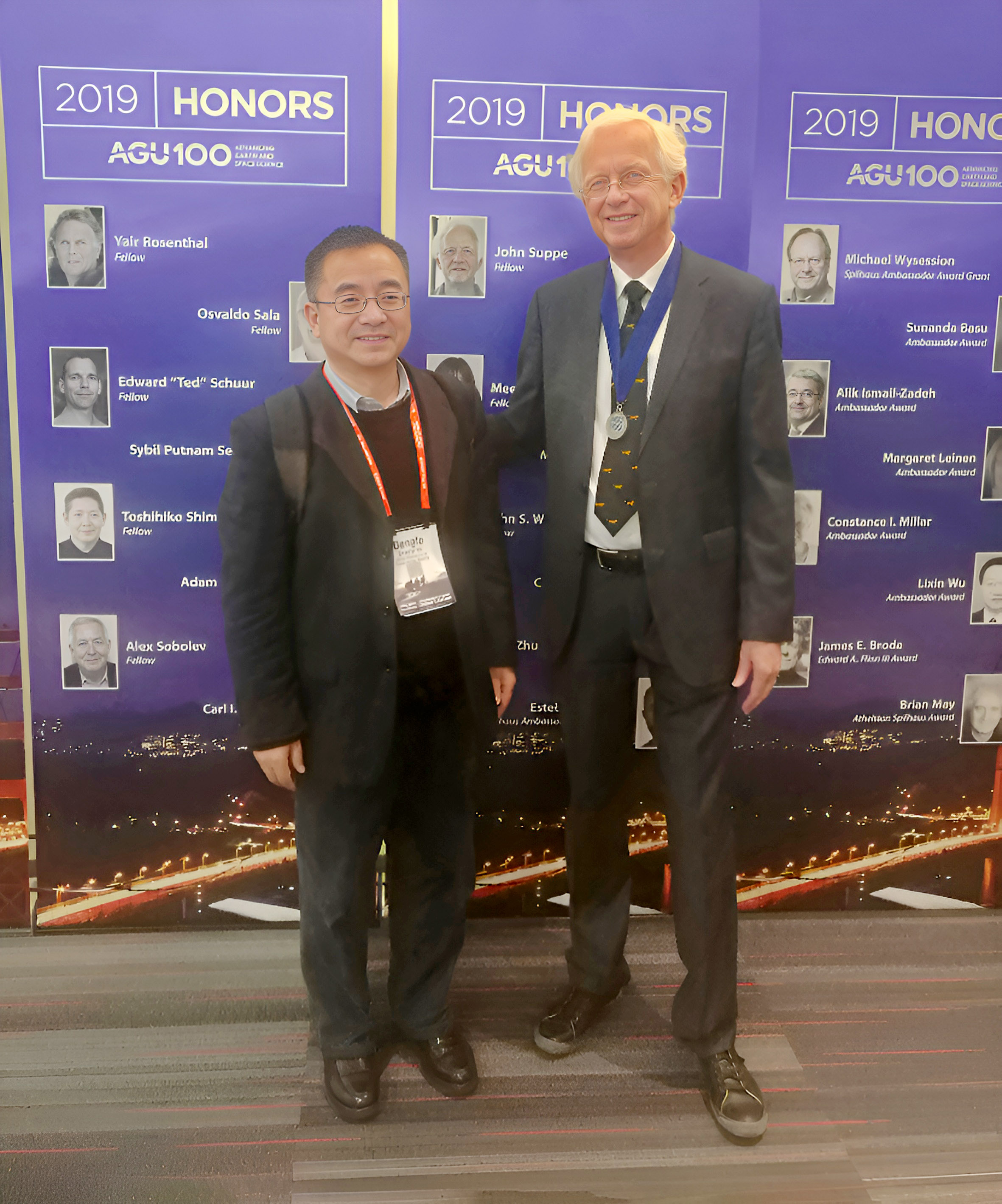

▲何登发与美国国家科学院院士苏强(John Suppe)教授(右)合影

学无止境,勤则可达。2004年,何登发以高级访问学者的身份来到美国普林斯顿大学地球科学系,跟随苏强(John Suppe)教授研究天山南北构造,深入探索断层相关褶皱理论。“John Suppe教授是该理论的创始人,他的教学方式丰富多样,不仅从基础概念开始讲解,还带领学生参与课堂教学、进行野外考察及开展问题讨论。”在这个过程中,何登发不仅在断层相关褶皱理论方面得到进一步充实,通过实践还在三维构造解析、定量分析、成因机制研究及运用地质力学方法等方面取得了显著提升。“这些经历和启发对我后来从事构造解析等领域的研究起到了重要的推动作用。”何登发说,导师们在自己的学术生涯中扮演了至关重要的角色,“他们各自独特的教导和培养方式,都对我的成长和发展产生了积极而深远的影响,他们的精神更是指导着我此后的科研人生。”

秉承这份薪火之辉,2006年,何登发入职中国地质大学(北京)能源学院,开启了自己的师者生涯。“地大有杨遵仪教授、王鸿祯教授、杨起教授、赵鹏大教授等很多大先生,这里学术氛围宽松而活跃,学生坚韧而勤奋。”19年来,他始终秉持育人与科研相辅相成的理念,承袭了先生们的教诲,以其严谨的治学态度、丰富的教学经验和独特的教育理念,在言传身教之中,培养地质学和石油勘探专业人才。他主讲多门涵盖本科生和研究生不同层次的课程,包括本科生专业基础课“盆地分析基础”“含油气盆地地质学”、专业选修课“大油气田概论”,硕士研究生学位课“含油气盆地分析”“大油气田勘探案例分析”、选修课“构造建模理论与应用”,以及博士生学位课“沉积盆地动力学”“应用构造地质学:断层相关褶皱作用原理与应用”。这些课程涵盖了地质学的多个重要领域,为学生提供了系统而深入的知识体系。

除了精心安排课程设置,何登发还注重教学方法的创新和教学质量的提升。凭借丰富的实践经验和深厚的学术造诣,将理论知识与实际案例相结合,使学生能够更好地理解和应用所学内容。他的教学风格严谨而生动,激发了学生的学习兴趣和探索精神。他注重与学生交流互动,春季的每个周六都会选定主题,和学生进行相关讨论。他还努力培养学生的全球视野,认为学生不能局限于一两种方法,否则做事情的悟性和穿透力不强。“就像当年先生对我一样,我也要求我的学生一丝不苟、精益求精,在读博期间保持严谨的科研态度和勤奋的工作作风。”他的博士生开题,至少要发表1~2篇文章或作4次大型报告。“需要阐明自己对理论的理解程度,计划使用何种研究方法,可能取得哪些突破成果,还要了解前人在相关领域做到何种程度,有哪些问题以及自己的通盘考虑。”何登发说,通过4次大型报告,学生才能真正明白自己想做什么及怎么去做。

桃李满天下,春晖遍四方。如今在中国地质大学(北京)任教已整整19年的何登发,带出的博士生遍布科研单位、高等院校与生产一线。“他们有的选择了留校,如今也成为教授、博士生导师,看到他们能为我国地质学及油气勘探的发展作出贡献,我很欣慰。”

潜心问道,发出中国最强音

静水流深,行稳致远。

30多年,何登发早已习惯了与山川为伴,挑灯不眠,因为基础研究这条路从来就是漫长孤寂的,但却为科研创新注入鲜活源泉,打下坚实根基。

▲何登发在野外考察地质

他建立了多旋回叠合沉积盆地的地球动力学模型,指出中西部沉积盆地经历了三大伸展-聚敛旋回,为海相克拉通盆地与陆相前陆盆地的复合叠合盆地;指出叠合盆地中深层系是油气勘探的主要领域,建立了多旋回叠合盆地立体勘探理论。

他建立了中西部山前带的构造模型,指出前陆断层相关褶皱与叠加构造带是油气勘探突破的重要目标,为中西部盆地山前带的油气发现奠立了重要基础。同时,他建立了克拉通内古隆起的多种成因模型,揭示了构造演化过程,建立了克拉通盆地古隆起控油气论。

他发展了正断层相关褶皱理论及其几何学与运动学研究方法,充实了断层相关褶皱理论,为工程地质、地震灾害预报提供了新的学术思路与分析方法。

30多年来,何登发的研究方向广泛且深入,就像他的求学经历——“本科学习矿物学和岩石学,硕士阶段学油气勘探,博士期间学盆地构造及油气分布规律,博士后工作时又学了地球物理”,涵盖沉积盆地分析、断层相关褶皱理论与应用、活动构造与地震断层研究、油气地质与勘探领域评价等关键领域;他不仅注重专业知识素养,也提倡好奇心与宽厚的知识体系,认为在扎实的基础与广泛的兴趣之外,还要抓住一切机会学习、提升自己,这样将来才不会局限自己的眼界。“2006年,我应张国伟院士之邀参与四川盆地科研项目。这次合作,让我真正将盆地与造山带的研究结合了起来,拓展了科研视野,也为未来的盆地研究提供了更广阔的思路。”

如今,何登发构建了一支多层次的科研团队,在沉积盆地分析、断层相关褶皱理论与应用、活动构造与地震断层研究、全球大油气田分布规律、油气地质与勘探领域评价等科研领域不断发力。团队由“内部团队”与“外部团队”组成——内部团队由他的博士生、博士后组成,专注于盆地构造的解析工作;外部团队则联合了中国科学院地质与地球物理研究所、西北大学、成都理工大学、北京大学等多个单位,共同承担一些大型科研专项项目。“宽松的研究氛围有利于学术探讨和思想碰撞,而多学科交叉协作则能够推动学科健康快速发展。”此外,大家还与马永生院士“万人计划”科学家团队在学术上相互补充,共同致力于四川、塔里木、渤海湾、鄂尔多斯等盆地的研究,并定期举办年会进行学术交流和思想碰撞。“这个年会的规模不断扩大,已经形成了一个学术交流的平台,对行业发展及人才培养起到了推动作用。”

“中国叠合沉积盆地可以划分为多个区域,每个区域都有其独特的地质历史和演化过程。深入认识盆地的地质结构与构造演化,探讨盆地的油气分布规律,将为揭示中国大陆属性、资源能源分布、环境变化及油气勘探新领域奠定重要基础。”何登发说,未来他将与团队一起,构建中国大陆的多旋回叠合沉积盆地理论体系,并在已出版著作的基础上继续撰写完善,以期形成一套系列丛书,“这将有助于全面理解盆地的形成演化规律,为我国油气勘探提供相关理论指引,助力探寻更多的能源宝藏”。从中国走向世界,对全球沉积盆地的研究,明确全球构造体制下盆地的形成机制,“希望在全球盆地构造学的分类、成因和分布规律研究中,发出中国声音”。

行程万里,初心不变。秉持着导师李德生、童晓光等先生的理念,何登发带领团队在盆地构造与油气地质科学这片学术沃土里潜心钻研,不仅为我国的能源安全作出了贡献,也为地质科学的发展书写了辉煌的篇章。

岁月镌刻荣光,奋斗成就梦想。在全球能源需求不断增长的今天,创新依旧是油气勘探开发领域持续发展的关键动力。何登发也将带领团队,用坚持与执着印证能源发展的时代担当。他们的故事,还在继续……

专家简介

何登发,中国地质大学(北京)二级教授、西北大学特聘教授,九三学社社员,博士生导师。中国地质学会构造地质学与地球动力学专业委员会委员,中国石油学会石油地质专业委员会盆地构造学组组长、油气藏学组委员,美国石油地质学家协会会员(AAPG Active Member)。《石油学报》《石油勘探与开发》《古地理学报》《地学前缘》等期刊编委。长期从事中国大型含油气盆地的构造分析和油气地质研究工作,在前陆冲断带构造解析和叠合盆地动力学研究方面取得重要理论进展。多年来,他主持多个国家级和企业级的科研项目,获得国家科学技术进步奖二等奖1次,省部级一、二等奖16次,荣获2001年度全国青年岗位能手称号,出版学术专著12部,发表学术论文300余篇。

2025-02-17

2025-02-17

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国