每次看到飞船返回舱成功着陆,把航天员安全送回地球,大家是不是都超激动?

但你有没有好奇过,为什么各国的返回舱都是用平底设计呢?

神舟十五号的返回舱

阿波罗返回舱示意图

安全返回的“护盾”

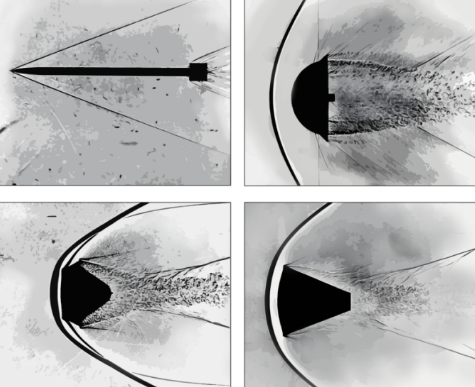

在探索如何保障返回舱安全返回的过程中,解决返回舱与大气层高速摩擦产生的热量问题成为了关键点之一。20世纪中期,美国加州埃姆斯航天研究中心主任朱利安・艾伦投身于相关研究。他在测试中发现,当再入大气层(弹道导弹弹头、返回式航天器的返回器等再入体由外层空间再次进入地球稠密大气层)的航天器以极高速度在空气流体中穿梭时,周围空气密度会发生显著变化。而光线在穿越这些密度不同的空气层时,会因折射现象产生明暗不同的成像效果,这便是“暗影图像”。

暗影图像

艾伦敏锐地意识到这一发现的价值,经过深入思考与研究,他提出了一个具有创新性的观点:再入飞行器应当采用更为平缓的钝形迎风面。当返回舱再入大气层的时候,底部前方会产生一道很强的激波,这激波就像给返回舱穿上了一层“超级护盾”,能够挡住大部分热量,不让返回舱其他地方被烧得太热。在钝形底部装上防热盾,也就是防热大底,就能把大部分的热量牢牢挡住,不用把整个返回舱都做成高强度的防热结构。

形状变革中的突破

我们已经知道返回舱普遍采用“平底”设计,那么,除了这个大家熟知的特点,还有哪些因素在返回舱形状设计过程中发挥了作用呢?

返回舱在再入大气层的时候,会碰到两个“厉害角色”,一个是阻力,一个是重力。空气里有氮气、氧气和二氧化碳这些分子,返回舱往下落的时候,就会撞到它们,下落的速度也会因此变慢,这就是阻力的作用。不过返回舱下落的速度,主要还是受重力影响。还有个对返回舱很有帮助的力——升力;升力能帮忙控制返回舱的飞行路线,这样作用在返回舱上的重力就变小了。由于返回舱在高海拔的稀薄空气里待得越久,吸收和传导的热量就越少,相应的进入返回舱的热量也会减少。

返回舱再入大气层时会受到空气阻力、重力、热量等各种因素的影响。这些因素对返回舱的安全返回至关重要。那么返回舱是从一开始就是底大头小的形状吗?在航天发展的历程中,返回舱的形状又经历了哪些变化呢?

最早期的返回舱形状是球形返回舱。球形返回舱外观设计符合一定的空气动力学原理,具有一定的稳定性。但由于它几乎没有升力,升阻比极小、横截面也较小,因此它无法借助空气阻力有效减缓速度。这意味着在返回过程中,它难以控制飞行轨迹,并且承受的冲击力较大,这会对航天员的安全和设备的完整性会构成威胁。

为解决这些问题,科学家们不断探索,进而出现了钟型和圆锥形返回舱。这种形状的返回舱在进入大气层时不怕气流扰动,升阻比较好,着陆时稳定性佳,能有效保障返回任务的顺利进行。

在很多人的印象里,返回舱似乎总是坚硬无比、能承受高温,而且用过一次就不再使用了。但其实,航天工程师们正致力于研究一种极具创新性的柔性充气式返回舱。它堪称一种全新的返回舱降落保护装置,未来有着极为广阔的应用前景。它的一大优势是体积小巧,在未来的发射任务中,航天器可以携带多具这样的返回舱。这意味着它能够执行多次返回飞行任务,大大提高物资从太空下行运输的效率,同时还能有效降低成本。

当前,柔性充气式返回舱相关技术在全球都还处于探索进程之中。实际上,早在20世纪60年代,美国就率先开启了充气再入技术的研究之旅。然而,由于当时放热材料的性能存在局限,这项技术始终没能发展成熟,无法投入实际应用。21世纪初,欧洲航天局和俄罗斯宇航局也相继加入了探索的行列,启动了有关充气式再入和减速技术的项目。遗憾的是,这些尝试最终都没能收获圆满成功。

若这项柔性充气式返回舱技术得以成功应用,未来在开展空间站与地球之间,乃至月球与地球之间的货物运输时,成本将大幅降低。这意味着人类能以极低的成本进行太空货运,极大地减轻太空运输负担,让太空资源开发变得更具经济效益,助力人类在宇宙中迈出更远的步伐。

部分信息来源于:知网、环球网等

(科学性审核:李良,中国空间学会科普与教育委员会委员)

责任编辑:王磊

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国