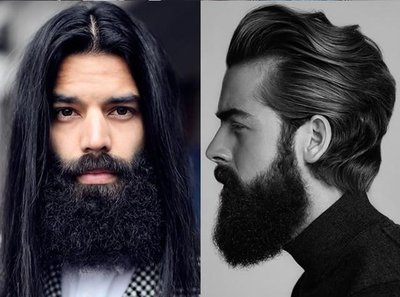

在人体这个精密的生物系统中,胡须与头发如同默契的二重奏演员,在激素的指挥棒下演绎着不同的生长节奏。当我们用指尖拂过刚剃须后的下颌,或是注视镜中悄然后退的发际线时,总能感受到这对"孪生兄弟"的微妙差异。

一、同源异质的生长密码

胡须与头发共享着相同的生物学基础:由角蛋白构成的毛干,深埋于皮肤中的毛囊工厂,以及由毛乳头控制的生长指令系统。它们的生命周期都遵循着生长期(2-7年)、退行期(2-3周)、休止期(约3月)的循环节律。但这对"孪生兄弟"在基因调控层面开始分道扬镳——头发的生长期可达7年,而胡须通常仅有1年,这种差异直接导致头发能长至1米而胡须极限约30厘米。

雄激素如同精准的分子开关,在面部毛囊中开启特殊的基因表达程序。5α-还原酶将睾酮转化为活性更强的双氢睾酮(DHT),这种激素在胡须区域激活Wnt/β-catenin信号通路,促使毛囊增大并持续生产粗硬的终毛。而同一激素在头皮却可能诱发毛囊微型化,这正是男性型脱发的核心机制。

二、感知与现实的生长悖论

科学测量显示,头发日均生长0.3-0.4mm,胡须约0.38-0.49mm,实际差异不足0.1mm。但剃须后的触觉放大效应创造了主观认知偏差:刚剃除的胡茬截面呈直角,接触皮肤时产生强烈刺痒感;而头发自然脱落的尖端是平滑圆锥形。这种触觉反差放大了对胡须生长的感知。

视觉对比机制加深了这种错觉。面部作为视觉焦点区域,胡须生长在平坦的皮肤表面形成明显阴影变化。而头发在生长期逐渐延伸,配合日常修剪,使长度变化不易察觉。这种感官系统的"欺骗",造就了胡须生长更快的集体错觉。

三、毛发命运的个体化图谱

男性型脱发本质是毛囊对DHT的敏感性差异。位于前额和顶部的毛囊携带特定AR基因变异,在DHT作用下启动凋亡程序,而枕部毛囊因基因表达不同保持抗性。这解释了为什么植发要取用枕部毛囊。胡子稀少者则可能因毛囊缺乏足够的雄激素受体,或局部5α-还原酶活性不足。

护理策略需遵循毛发生物学特性:头皮养护重在维持弱酸性环境(pH5.5)以保护微生物屏障,使用含咖啡因的洗护品可抑制5α-还原酶活性。而胡须护理需要更多脂质补充,荷荷巴油与角鲨烷能模拟皮脂结构,避免毛鳞片过度翘起引发倒须。

从进化视角看,胡须作为第二性征的炫耀性特征,与头发共同承担着性选择信号功能。现代分子生物学发现,胡须毛囊中特异性表达的SOX21基因,与头发中的KRT71基因形成互补调控网络。这种精妙的基因分工,让人类在进化长河中既能保持有效的体温调节(头发),又不失性征展示(胡须)。当我们理解这些生长在皮肤上的生物密码,或许能更从容地面对镜中的岁月痕迹。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国