2月10日

《哪吒之魔童闹海》

票房突破80亿元

登顶中国影史票房榜

这部电影的成功不仅体现在票房上

更在于其对传统文化的创新演绎

和对科学细节的严谨考究

影片中两个极具代表性的元素

——海底岩浆与莲藕塑身

不仅为故事增添了奇幻色彩

也引发了观众的诸多疑问:

电影中翻涌的海底岩浆是否真的存在?

哪吒为何一定要用莲藕来重塑肉身?

接下来

科博士将带大家一起深入探讨

这两个元素背后的科学真相与文化内涵

在电影中,妖族被封印于“锁妖阵”之下,其下便是奔腾的海底岩浆。当妖族进攻陈塘关时,一道虚空裂口骤然出现,岩浆随之倒灌而出,火光冲天。刹那间,陈塘关陷入一片火海,生灵涂炭。

海底岩浆的炽热与奔腾为故事增添了紧张与奇幻的氛围。而在现实中,海底岩浆的存在与活动同样令人惊叹!

(1)

地球深处的“高压锅”

地球内部的岩浆房可以被形象地比喻为一个“高压锅”。在地球深处,岩浆在高温高压的环境中不断积聚。当遇到裂隙时,岩浆便会喷涌而出。这种裂隙大多位于大洋中脊,地球板块在此处裂开,深处的地幔物质因压力骤降而熔化,形成岩浆。

图源:豆瓣电影

(2)

海底岩浆的“冷凝”

与电影中奔腾如河的岩浆不同,海底岩浆在实际中通常会在瞬间被海水冷却。当岩浆涌出海底裂隙后,迅速被海水冷却并凝固成黑色的“岩浆枕头”。这些“岩浆枕头”堆积在海底,形成了独特的地质景观。

一般情况下,海底岩浆是安静地溢流,涌出后很快被海水冷却,瞬间凝固成黑色的“岩浆枕头”,叠在海底像一堆烤糊的南瓜饼。这种冷却过程使得海底岩浆很难像电影中那样形成大面积的岩浆流。相反,它们更多地以**“岩浆枕头”**的形式存在,这些枕头状的岩石堆积在海底,成为海底地形的一部分。

海底火山喷发画面。图源:科普一下

(3)

海底的“生命绿洲”

海底岩浆活动不仅塑造了独特的地质景观,还为深海生态系统提供了热能。岩浆活动加热海水,形成热液活动。高温的热液流体从海底裂隙喷溢而出,与海水混合后形成“黑烟囱”或“白烟囱”。这些热液活动区域为深海生物提供了丰富的化学物质,支撑着管状蠕虫、盲虾和深海螃蟹等生物的生存。

中国科学院广州地球化学研究所特任研究员杨阳指出,化能合成细菌可利用硫化氢、甲烷等进行化学合成,获取能量,成为深海热液生态系统的基础。这些细菌通过化学合成作用,将无机物质转化为有机物质,为其他生物提供了食物****来源。这种独特的生态系统展现了自然界的奇妙与复杂,也体现了电影创作者对科学细节的尊重。

深海热液生态系统。图源:科学网

电影中,哪吒被太乙真人用莲藕重塑肉身的情节不仅富有奇幻色彩,还蕴含着深刻的科学原理与文化内涵。这一情节引发了观众的诸多疑问:为何不用木薯粉、玉米淀粉?为何一定要用莲藕来重塑哪吒的肉身?

(1)

为何不用木薯粉、玉米淀粉?

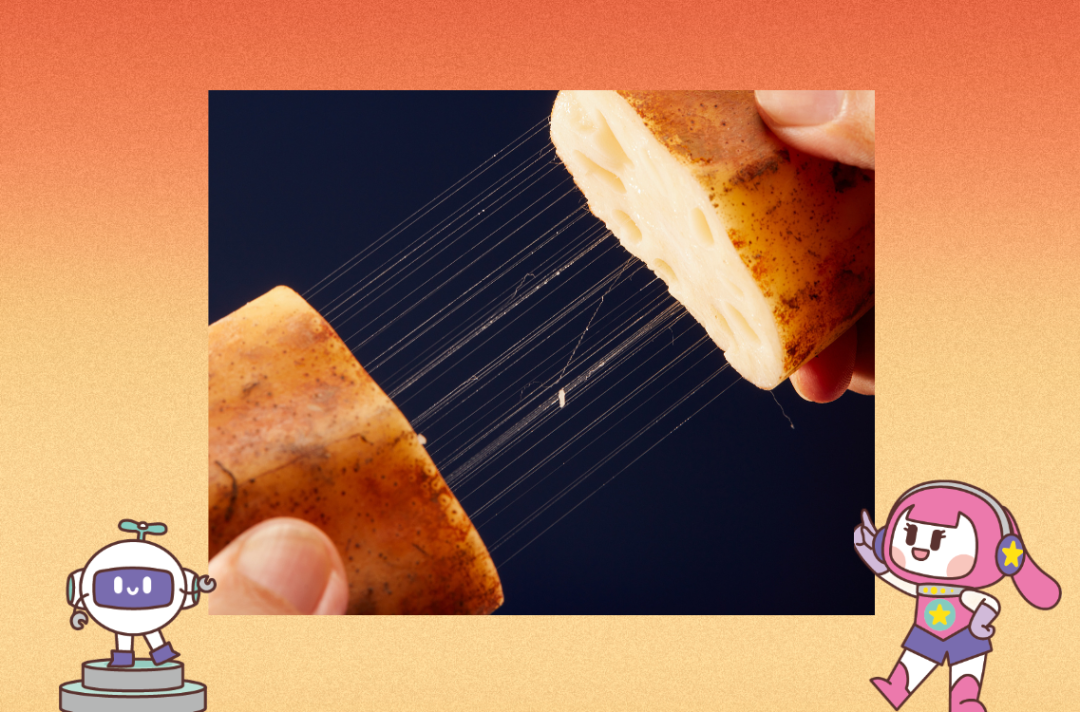

同样是淀粉,太乙真人为什么不选择木薯粉或玉米淀粉呢?原因在于那个时代中国尚未种植木薯和玉米,而莲藕是中国本土的物种。在更广泛的民间传说中,“重塑哪吒”并非用藕粉,而是以藕为骨、以莲花为肉,让哪吒重生。这其中的逻辑或许与“藕断丝连”的特性密切相关。

从科学角度看,藕丝是由藕中的维管束构成的,这些维管束负责运输水分和养分。藕的维管束细胞壁在生长过程中会形成螺旋式增厚的结构,当被切断或拉伸时,会表现出极高的韧性,仿佛弹簧一般,越拉越长。这种特性在古人眼中象征着血脉的连贯性,与人体的经络有相似之处。

(2)

莲藕的高产量与文化象征

莲藕不仅有着美好的寓意,也十分“趁手”。目前,全世界80%的莲藕产自中国,全国每年能产藕1000万吨以上。考虑到小哪吒重40斤,39斤反骨,1斤莲藕,这样算来,中国每年可以制造出200亿个“哪吒”。

莲藕粗壮,或许小时候的它——“藕带”,更适合做哪吒。最好的藕带产自中国莲藕面积最大的生产地,湖北洪湖。这里的莲藕产量全国领先,野生藕就有10万亩,人工种植藕更是有25万亩之多。这其中专门产藕带的就有6万亩。近年来,当地推广新品种、新技术,藕带增产效果非常明显,许多种植户的藕带亩产量,从过去的300斤直接涨到了1000斤。

从文化的角度分析,莲藕在中国文化中象征着高洁和坚韧,出淤泥而不染,完美契合了哪吒虽为魔丸转世却心怀正义的形象,也恰好对应上了哪吒那句“小爷是魔那又如何”的自述。

《哪吒之魔童闹海》

凭借其对细节的极致打磨

成为国产动画电影的标杆之作

这种**“细节控”**的态度

不仅让电影情节更加真实可信

也赋予了作品

深厚的文化内涵与艺术价值

这个春节,你去看《哪吒2》了吗?

你还发现了电影里

有什么有趣的细节呢?

不妨到评论区分享一下

一起探索更多惊喜!

本期内容到这里就结束啦

想看更多有趣又实用的内容

赶紧关注我吧

来源:科普时报、科普中国。

本文封面图片及文内图片来源版权图库创客贴,转载使用可能引发版权纠纷,原创图文转载请后台回复“转载”。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国