【译者之言:爱因斯坦在提出广义相对论后,指出光会在引力场的作用下发生弯曲,并预测了有争议的“爱因斯坦环”。此后,科学家们先后将恒星、白矮星、星系、星系团、脉冲星等作为中间透镜,去搜索宇宙中的超新星、类星体等天体,最终观察到了引力透镜效应,还看到了“爱因斯坦环”,证明爱因斯坦是正确的。】

在我的人生中,有一段时间,我意识到别人正在把我当作一类名人看待,这让我感到非常不安。

你看,我是由贫穷但诚实的父母抚养长大的——我也非常诚实,非常穷。我一直认为自己和父母属于同一类人,但我不禁也在思考,诚实在两者中更为重要,所以我努力去纠正我另一个缺点。但我不禁还是有了一种感觉,就是随着金钱的积累,不诚实的机会就将会增加,如果我被引诱到不诚实的恶习中去了,该怎么办呢。

于是我试图去忽略这样一个事实,即我正变得不合理的富裕,却继续过着简单和节俭的生活(只要满足合理的舒适即可,对孩子们来说尤其如此)。这样我就既可以保持贫穷,又可以做到诚实了。

不过,如果我被当作名人对待,游戏就做不下去,所以我坚决不“前往好莱坞”;不期望等级的特权;不要求,甚至不接受特殊待遇。

让我告诉你吧,这其实很难。有时候我真的无法抗拒诱惑。给你讲你一个故事吧。

不久前,我在平常等车的角落等待出租车。当时我十分着急,但经过的出租车都有乘客。很自然地,我开始变得不高兴了。

一辆出租车滑到我面前,停了下来,但后座上明显有一个乘客,所以我没有注意到它,继续忧郁地朝车辆驶来的方向看着。然而,前窗摇了下来,出租车司机探出了身子。他显然认出了我。

“阿西莫夫博士,”他说,“我是你的粉丝,我本该接你的,但我车上有乘客。”

“谢谢你。很感谢你的周到体贴,”我说。

出租车正要往前走,后窗又摇了下来,乘客探出身来,说道:“阿西莫夫博士,我也是你的粉丝。快上车吧!”

当时我应该说的是,“不,谢谢你。我不想有任何特殊的待遇。我会像其他人一样,等一辆空的出租车。”

但我却没有,我上了车。我坚持了买单,试图加以弥补,但这意味着,我利用了自己的地位并接受了特权。这件事一直困扰着我。

还有就是,每个月我都会利用我的地位,接受特权。你认为还有人能说服我们高贵的编辑,同意他每月写一篇科学专栏吗?当然没有,我是唯一的一个。因为我老了,受人尊敬,并且已经做了很多年了。我是不是应该说,“弗曼先生,我不需要特殊的待遇。把这个专栏开放给其他人吧,然后选出最好的文章。”

不,先生,我不会这么做的,即使再过一百万年也不会。这个问题不会困扰我,所以让我继续讲下去吧。

· · ·

1916年,阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)(1879-1955年)提出了他的广义相对论。他指出,如果这个理论是正确的,在引力场中,光应该在其路径上发生弯曲。在一般情况下(例如在地球上),弯曲量小到难以测量,但可能也会存在特殊情况。

假设一颗恒星的光线在到达地球的途中,非常接近太阳边缘。在这种情况下,弯曲(朝向太阳)可能足够大,使得该恒星看上去离太阳比实际情况会稍远,因为眼睛会随光线直线看回去,而不会有弯曲。

很自然,一颗离太阳很近的恒星,光线掠过太阳圆盘,在太阳耀眼的光芒中是看不到的——除非当时正发生日全食。

但在1916年,欧洲正处于第一次世界大战之中,进行日食探险是不可能的。不过,英国天文学家亚瑟·埃丁顿(Arthur S.Eddington)(1882-1944年)还是获得了一份爱因斯坦的论文,并开始制定了计划。

战争于1918年11月11日结束,这为1919年5月29日安排日食探险赢得了时间,预计那一天,太阳恰巧在一列明亮的恒星之中。

埃丁顿组织了两次探险,一次是去巴西北部,另一次是去西非海岸附近的一个岛屿。靠近太阳的明亮恒星的位置,是相互相对进行测量的,并将其与半年后太阳在天空对向位置时的相对位置进行了比较。结果不是太明显,但还是支持了爱因斯坦的理论。(当然,从那时起,又进行了更精确的类似实验,毫无疑问,爱因斯坦是正确的。)

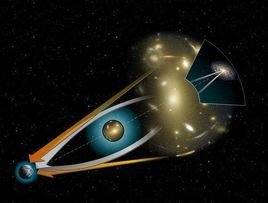

引力场让光弯曲的概念引起了一些有趣的猜测。太阳太大了,一缕星光在经过它的一侧或另一侧时会发生弯曲。但是,如果一颗遥远恒星的光线,经过另一颗较近恒星的边缘时,又会发生什么情况呢?光线可能足够厚,它的一部分会经过较近恒星的一侧,另一部分会经过另一侧。

两个部分的光线都会朝较近的恒星,向内弯曲。因此,地球上观察者的眼睛会朝一个方向沿直线看到一部分光线,而朝另一个方向沿直线看到另一部分光线。这样,在这颗较近恒星之外,我们看到的不是一颗遥远的恒星,而是会看到两颗,一颗在较近恒星的一侧,一颗在另一侧。

这种想法最初是在1924年以一种随意的方式提出的。

1936年,爱因斯坦亲自着手研究这种情况,并进行了仔细的数学分析。较近恒星将一束遥远的星光劈成两半,又将这两半或多或少聚焦在地球上,它的作用方式类似于玻璃透镜。因此,爱因斯坦称这种现象为“引力透镜”。

他表示,所看到的遥远的恒星,确实会是两颗。如果遥远的恒星离较近“透镜”恒星中心的一侧只有一点点距离时,它的光线更多会从恒星的那一侧掠过,少量从恒星的另一侧掠过。因此,在所看到的一对恒星中,一颗会比另一颗更亮,但两颗恒星都有在各个方面完全相同的光谱,因为观测者看到的实际上是同一颗恒星。

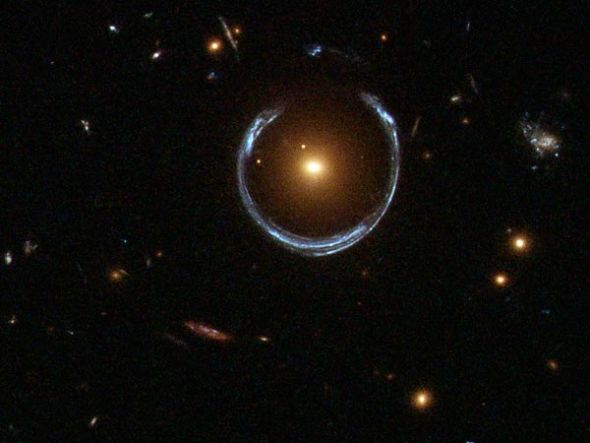

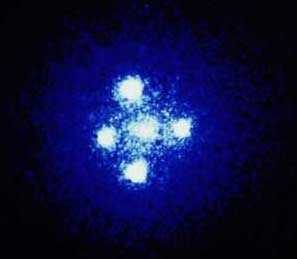

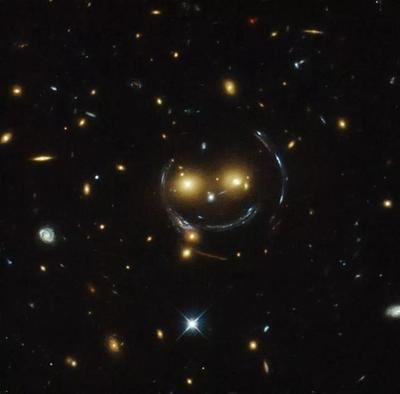

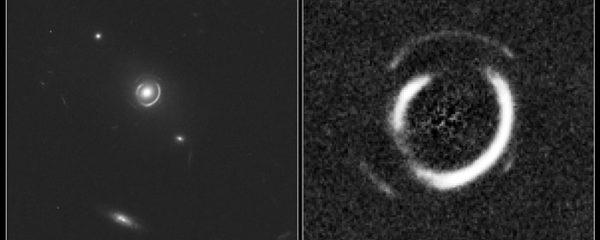

不过,如果遥远的恒星正好在较近恒星的后面,来自遥远的恒星的光,会在四面八方都通过较近的恒星的边缘,我们就会看到较近的恒星被一个小光环所环绕,这是遥远的恒星在镜头下的扭曲。这就是“爱因斯坦环”。

这是一个十分迷人的理论,但在1936年的爱因斯坦和当时的其他天文学家看来,似乎根本就没有机会在天空中找到引力透镜的情况。

首先,尽管天空中有大量的恒星,可以通过望远镜看到,但要找到一颗恒星正好或几乎正好在另一颗恒星背后的机会,实在是太小了,去寻找这样一种情况很可能是在浪费精力。

此外,即使是恒星表面的引力强度,对于星光来说也不是十分巨大。光线的弯曲非常轻微,来自恒星相对两侧的两条光线,必须经过很多光年才能接近到足以聚焦。换句话说,就是任何以恒星形式出现的引力透镜,都一定距离地球非常遥远,而图像被扭曲的遥远的恒星则一定更遥远。

事实上,扭曲的图像如此之远,可能太暗,根本看不见,当然就不可能产生有用的光谱。因此,我们无法判断,两颗在天空中看上去非常接近的恒星,是否有相同的光谱,从而证明可能是一颗恒星的两幅图像,抑或有不同的光谱,从而证明是两颗不同的和不相关的恒星。

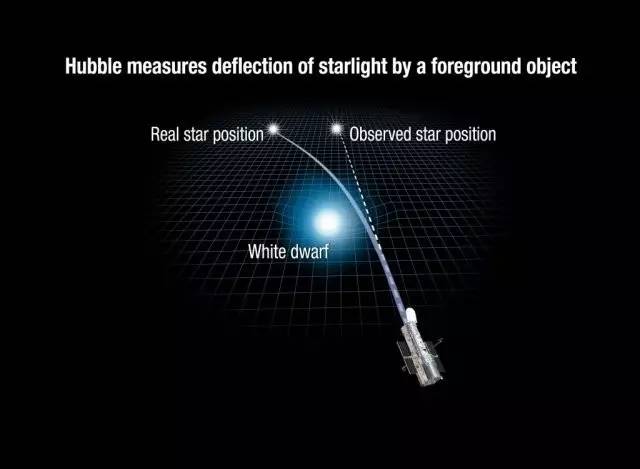

当然,有些恒星比其他恒星有更强的引力场。1915年,美国天文学家沃尔特·悉尼·亚当斯(Walter Sydney Adams)(1876-1956年)发现了天狼星的伴星——天狼星B,我们现在称之为“白矮星”。它把像太阳这样的恒星的质量,压缩成一个比地球更小的凝聚体,因此其表面附近的引力场是普通恒星表面的数万倍。(1924年,他通过展示来自天狼星B的光,有一个由其强烈的引力场产生的红移,证明了这一点,正如爱因斯坦的广义相对论所预测的那样。)

因此,如果是一颗白矮星充当透镜恒星,那么一个遥远的恒星的光线就会发生更严重的弯曲,焦距也会更短。扭曲的图像可能离我们更近,因此,就会明亮得足以让我们看到。然而,与普通恒星相比,白矮星很少,以此缩短焦距,来补偿引力透镜的情形几乎不可能存在。

· · ·

那么,如果我们所要对付的只是恒星,爱因斯坦的理论研究也就代表了故事的结局。不过,宇宙并不仅仅是恒星的问题,即使在1936年也是明确的。

在20世纪20年代,某些“星云”(模糊的小天体)实际上是远离我们星系之外的独立星系。有成千上万个的这样的星系,延伸数百万、数千万,甚至数亿光年。

因此,如果我们谈论的是星系透镜,就不应该只谈论恒星后面的恒星了。但做事后诸葛亮都很容易,今天,我只消用半只眼睛和百分之一的大脑,就能看到超越恒星的必然性,但在1936年,即使爱因斯坦本人,也缺乏后见之明,并没有看到这一点。

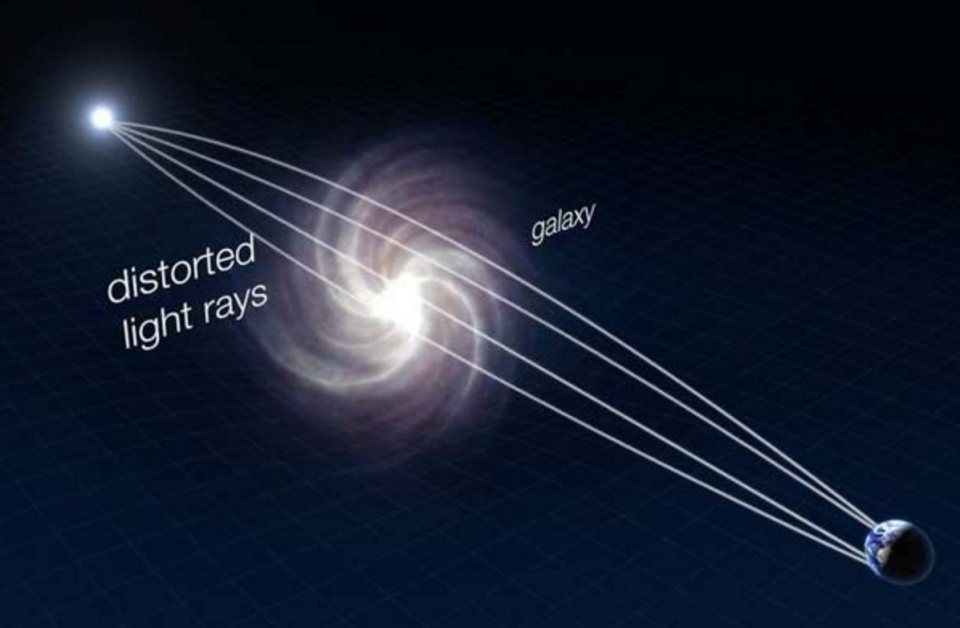

1937年,对遥远星系感兴趣的瑞士天文学家弗里茨·兹威基(Fritz Zwicky)(1898-1974年)确实看到了这一点。他指出,由于宇宙中展示出越来越丰富的星系,发现一个星系正好在另一个更遥远的星系前面;或者,一个星系团正好在另一个更遥远的星系团前面,可能只是时间问题;然后就可以注意到引力透镜效应了。

让我们看看星系-星系引力透镜与恒星-恒星引力透镜相比,会有什么好处。

首先,恒星本质上是光点,所以在我们观察时,一个光点正好位于另一个光点后面的可能性非常小。另一方面,星系是延展的天体,虽然看上去也很小,但远不是一个点。那么,即使星系不是中心对中心地,一个在另一个后面,也可能有部分重叠,而也许这部分重叠就足以产生引力透镜效应。因此,星系重叠比恒星重叠具有更大的可能性。

其次,由于星系包含十亿到万亿颗恒星,在单个最亮的普通恒星数百倍的距离外,就可以看到它们,就可对其光谱进行研究。天体的距离越遥远,就可能有越多的其它天体占据在它和我们之间,也就越有机会,让一个中间天体足够接近来自遥远天体的光线,而产生引力透镜效应。

再次,天体越远,星系透镜的长焦距就越有可能,让它充分聚焦于地球,让我们看到产生的扭曲。

会有什么缺点吗?是的。在恒星-恒星情况下,你处理的是两个点光源,透镜效应是简单的,你要么看到两颗星,要么看到一个爱因斯坦环(可能性极小)。

而在星系-星系的情况下,由于两个扩展光源,点对点明亮程度不均匀,透镜效应要复杂得多。你可能得到三个或五个图像。它们可以不对称地分布,显示出扭曲的形状,乍一看似乎不是透镜效应。

而且,即使是考虑星系而不是恒星,也并不会大大增加形成引力透镜的机会。至少,在兹威基提出这个建议后的40多年里,天文学家并没有发现,天空中什么地方有让人注意的引力透镜。

尽管还有许多天文发现,似乎增加了形成引力透镜的机会,或者使得观测到引力透镜更容易,但天文学家还是没有利用它们观察到引力透镜。

例如,兹威基本人也指出,新星有两种类型,普通的新星代表了白矮星表面相对较小的气体爆炸,而有些“超新星”代表了一颗恒星大部分或全部的爆炸。超新星可以在很短的一段时间内,以普通恒星数十亿倍的亮度发光,而且由于超新星可以与整个星系的亮度相媲美,所以可以在和星系一样远的距离上看到它。

到目前为止,在遥远的星系中已经探测到了400多颗超新星(1987年,探测到其中最近的一颗是大麦哲伦云)。想想看,如果一颗超新星的光(它所有光芒的点光源)在去往我们的路上,经过了一个强烈的引力场,可以想象,我们可能会大致在同一时间,看到两个超新星近距离一起爆炸(一条扭曲的光路可能比另一个更长,因此需要更长的时间才能到达我们),并以相同的节奏起伏,同时显示出相同的光谱。这将会是引力透镜的一个明显案例。

然而,超新星的数量远小于星系的数量,每一颗超新星都是短暂的现象,因此透镜变形同样是短暂的,而不像其它引力透镜那样是天空中永久的特征。不管怎样,我们还没有看到这种扭曲的超新星。

之后,在1969年,还发现了脉冲星。它们是由过去的超新星爆炸而产生的中子星。它们把一颗普通恒星的所有质量都压缩到一个不超过一个小行星大小的球体中。靠近它表面的引力强度是在白矮星附近的引力强度的几百万倍。

此外,天文学家们已经确认了黑洞的存在。这些代表了更恐怖的物质凝聚体,在它们附近可能有比中子星更强烈的引力场。

这样,一个星系的光不一定要受到另一个星系的干扰,光也可以在中子星或黑洞附近通过,然后从它的直线路径中被扭曲,这种扭曲比仅仅是星系的引力场更厉害。焦距因此将被缩短,同样,我们也就会有更大的机会看到透镜效应。

最重要的发现出现在1963年,当时人们发现了类星体。我们自己的星系中一些看似普通且毫无特征的恒星,引起了人们的怀疑,怀疑它们是可探测到的无线电波的来源。仔细的检查表明,它们带有巨大的红移,距离一定非常遥远,根本不在我们的星系中。

现在已知的大约有2000个类星体。它们实际上是带有非常明亮和活跃中心的星系。因为它们太遥远了,我们只能看到它们有着恒星外表的中心,而通常看不到星系其他部分的微弱烟雾。

即使是最近的类星体,距离我们也有十亿光年,比我们能看到的任何普通星系都要远。最近发现的一些类星体,似乎离我们有170亿光年。

很明显,如果我们在寻找引力透镜,我们应该把精力集中在类星体上。它们是如此之遥远,明显增加了它们和我们之间存在天体的几率。它们本质上是点光源,所以透镜效应不应该太复杂。类星体数量也非常少,如果发现一个“双类星体”,两者非常接近,就会立刻成为怀疑的对象。如果光谱分析结果大致相同,那就找到它了。

实际上,20世纪50年代初,拍摄了一张显示大熊星座的双类星体的照片。它们离得太近,似乎都重叠了。

1979年3月29日,Kitt Peak国家天文台的科学家们对这颗双类星体(被称为0957+561)进行了密切的研究,发现这两个类星体之间的距离为6角秒。(相比之下,满月的宽度为1865角秒。)两个类星体在天空中如此近距离的随机分布,几率是非常小的。

此外,对这两个类星体光谱的研究表明,它们在所有特征上都是相同的。它们有相同的相对突出度,相同的红移,表明它们与我们的距离是相同的。最后的结论是,这两个类星体是一个类星体的两个图像,是由引力透镜产生的双重图像。

但是中间的透镜天体又在哪里呢?

天文学家们利用他们最灵敏的光探测设备,在双类星体和我们之间发现了一个非常遥远(因此也非常暗)的星系团。这样的星系团通常以一个巨大的椭圆形星系为中心,而这个星系的成长是以牺牲周围较小星系为代价的。

星系团中有这样一个巨大的星系,而这个巨大的星系就在双类星体的正前方。(它并没有遮住双类星体,因为通过正好穿过类星体和我们之间的椭圆星系的无线电波,可以探测到这个类星体。)毫无疑问,这个巨大的椭圆星系就是透镜天体。

从那以后,又发现了七个似乎是受引力透镜影响的天体,尽管其中没有一个像第一个那样清晰,而且只在其中一个和我们之间,发现有一个清晰的透镜天体(一个旋涡星系)。此外,还有十多个天体可能是透镜效应。顺便说一下,所有17个天体都是类星体。

最激动人心的是,1987年在狮子座发现了一个小天体,它有一个无线电辐射小环的形状,显示出爱因斯坦50年前预测的爱因斯坦环的所有特征。这是爱因斯坦环第一次被发现。

· · ·

天文学家们自然会为这种现象的美丽和罕见而感到高兴,会为这样一个大胆预测、巧妙探索和充满欢乐的经典发现而感到欣喜,但一切并没有结束,还有很多事情可以通过引力透镜的方式来完成。

首先,单单是引力透镜的存在,就再次支持了广义相对论。在四分之三个世纪里,广义相对论经受了每一次考验,这是我们对整个宇宙唯一有用的数学描述。那些被扭曲的小图像和那个很小的光环再次向我们确认,我们走在了正确的道路上,我们似乎正在了解宇宙。

其次,就像玻璃透镜可以放大它所聚焦的图像一样,引力透镜也可以放大它所扭曲的天体。(这也是由兹威基首先提出的。)

这意味着,我们有了一个令人难以置信的巨大显微镜,可以向我们展示类星体的内部结构,以及我们通常无法识别的细节。天文学家非常渴望得到这样的信息,因为类星体似乎是宇宙青年时代的形象,而任何能增加有关这一青年时代知识的东西,都可能帮助我们得出关于星系和宇宙本身最开始的结论。

那么,正如我前面说的,当一个引力透镜在一侧或另一侧弯曲一束光,将其分裂成几个不同的光束时,这些光束遵循不同的路径,一个路径可能比另一个更长。由于曲率不管怎样都是轻微的,因此路径的长度并没有很大的差异,但这种差异可以从该情形的几何形状计算出来,即使我们不知道被扭曲的类星体或参与扭曲的透镜的实际距离。

例如,我们可能会发现一条路径比另一条路径长十亿分之一。这不算多,但如果从类星体到我们的旅程的总长度是50亿光年,那么一束光会在另一束到达我们五年后才会到达。不过,既然两束光都已经到达了,我们又怎么知道哪一束先到达,又早到了多少呢?

如果光束的强度是稳定的,那我们就没那么好运了。还好,类星体有时会表现出亮度的变化。如果多个类星体图像中有一个突然变亮起来,我们只需要等待其他的图像在它们的光束到达时变亮就行了。根据几何学和滞后的时间,天文学家就可以计算出类星体的距离,这比任何其他方法都要精确得多。

根据以这种方式确定的几个类星体的距离和它们的红移值,天文学家可以计算出“哈勃常数”的数值——距离随红移大小增加的速率。对于这个常数,大家现在还了解得非常粗略,对此还有很多争议。一个精确的数值,比我们现在所拥有的任何东西,都能让我们能够更真实地了解宇宙的大小和年龄。

此外,在类星体和我们自己之间自然应存在透镜物质。但迄今为止,在我们确定的几例引力透镜现象中,多数在类星体和我们之间什么都没有看到。

也许是因为光线经过了一个中子星或黑洞,而我们不可能直接观察到这个中子星或黑洞,但我们可以从类星体的扭曲中推断出它的存在。

更重要的是,天文学家们想知道宇宙中是否存在大量的质量,因为这样或那样的原因,我们无法探测到,也没有考虑到。这种“质量缺失”可以解释星系旋转,或星系团聚集在一起的方式。它甚至可能表明,宇宙是封闭的,有一天会坍缩,而不是永远膨胀下去。

类星体对光的弯曲,可能会给我们一个关于质量缺失的性质、位置和数量的暗示。

引力透镜还可以解释今天困扰着天文学家的某些难题。有些情况下,一些高红移的类星体显然与红移低得多的天体有着密切的联系。有些情况下,无线电源头分离的速度似乎比光更快。通过利用引力透镜现象,也许可以找到对这种异常现象的解释。

还有一些关于“弦”的想法,它是在宇宙最开始时形成的空间-时间连续体中的折叠,代表着非常长的、具有巨大质量的、接近一维的天体。类星体的光如果碰巧与这样的弦交叉,弦两边的光,会比经过任何其它透镜体都弯曲得更厉害。焦距也会减小,而这个类星体的两幅图像在空中分离的程度,远比我们迄今为止看到的,任何图像都要大得多。

事实上,我们发现了两个类星体,它们相隔157角秒。它们有类似的光谱,在一段时间内,天文学家们认为他们可能得到了第一个支持“弦”存在的证据。然而,在仔细观察这些光谱后发现,它们还不够相似。很明显,这两个类星体是两个不同的类星体。

为了获得引力透镜的全部好处,天文学家必须找到尽可能多的引力透镜,所以他们中的一些人正在急切地计划,对天空进行全面的搜索。

【译者之言:目前,国际上发现总共约120个星系团显现强引力透镜系统。国家天文台博士生文中略等人利用美国公开的SDSS巡天数据,选出近40,000个星系团,通过仔细检查每个星系团的图像,发现13例新的星系团强引力透镜系统候选体。其中有4例几乎无需证实就可以肯定是引力透镜系统,有5例非常可能是引力透镜系统,还有4例很可能是引力透镜系统。其中有2例由于背景星系与前景星系团几乎在一条视线上,而产生了引力透镜光环——爱因斯坦环。】

(作者:艾萨克.阿西莫夫(Isaac Asimov),译者:劲松,校对:晓燕)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国