“为所有生命构建共同的未来”是 2022 年5月22日“国际生物多样性日的口号。中国生物多样性保护与绿色发展基金会以此为契机举办 “5.22生物多样性日,共建人类命运共同体” 国际生物多样性峰会暨COP15第四次内罗毕工作会议,昆明会议动员会。

本次国际生物多样性峰会将是国内外学术界迎接联合国《生物多样性公约》 第四次内罗毕工作会议及第十五次缔约方大会(CBD COP15)第二阶段的一次重要学术活动前奏。

在湿地生物多样性及生态恢复板块,我们有幸邀请到中国科学院大学副教授张燕,为我们讲述在湿地保护方面,法律应如何发挥其作用。

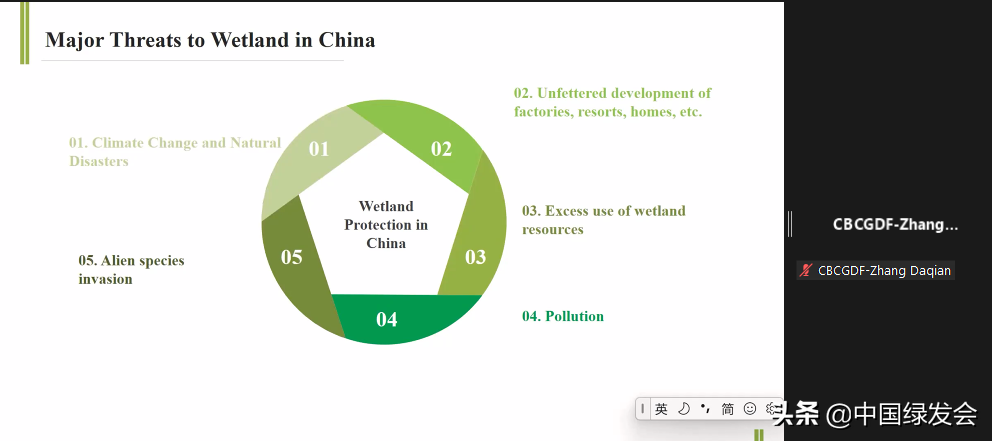

张艳教授讲道,中国湿地面积约占全球湿地面积的4%,居世界第四位。我国目前也面临着湿地流失和退化的问题,而我国湿地面临的主要威胁有:气候变化和自然灾害;工厂、度假村、住宅等自由发展所带来的影响;过度利用湿地资源;污染;外来物种入侵等。

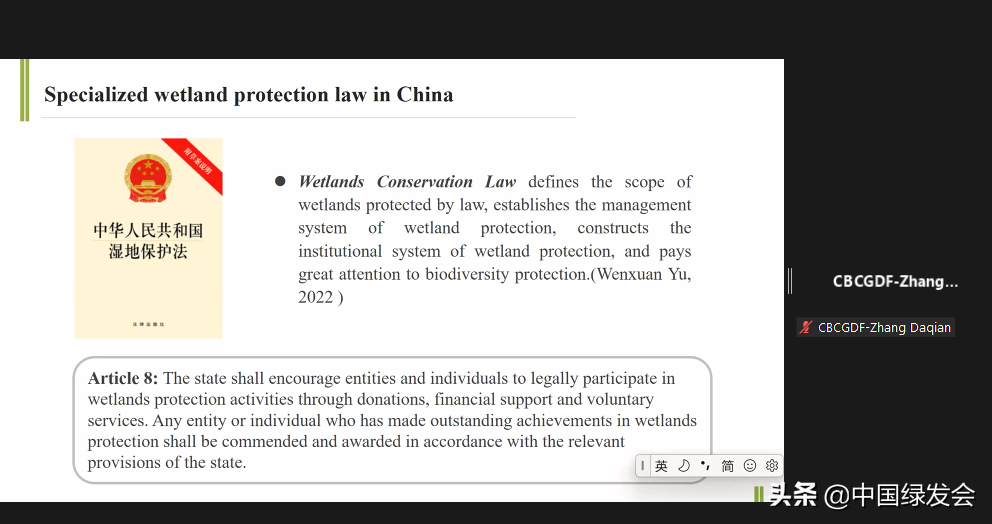

我国为了实现湿地保护的目标,制定并实施了各种战略、法规和政策。《中华人民共和国湿地保护法》(以下简称《湿地保护法》)界定了受法律保护的湿地的范围,建立了湿地保护的管理体制,构建了湿地保护的制度体系,并高度重视生物多样性保护。同时,中国的政策和法律体系也在不断完善,为湿地保护提供了必要支持和保障。

中国湿地保护法规也面临着挑战与选择。比如如何解决不同法律之间的冲突?湿地保护中如何协调各方利益?如何促进《湿地保护法》的实施等。对此,张艳教授说道:我们要完善现有法规以避免不同法律之间冲突,并加强配套的立法。与此同时,我们需完善湿地保护与恢复的协调机制;完善生态保护补偿机制,采取有效措施,实现湿地保护与湿地使用之间的平衡,走向更加公正、公平的湿地治理体系。此外,我们还要激发各界人士自发参与我国湿地保护与恢复,并积极参与到全球合作的湿地保护与恢复中。

(本文基于与会者笔记整理,未经讲者本人核实,仅供参考。)

【绿讯】是中国绿发会国际部发挥智库功能、为了推动中国深度参与全球环境治理推出的一系列全球环境治理的最新的动态

整理/ Sara 审/阿西叶 编/老夏

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国